7 12 月, 2024 › Uncategorized › Administrator › no comments ›

G7 記事

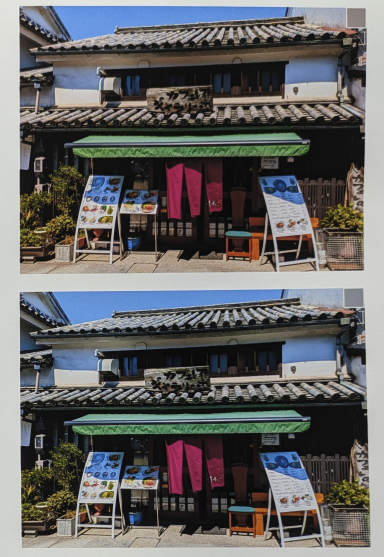

G7 續證,過程記錄一下。

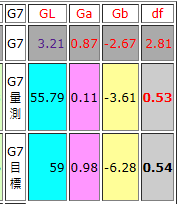

Fig G7 續證

到現場時版還沒上,想說先量個版,一看是環保版,印紋太淺量不出來,那就先上機吧!反正都要CTP修版,到時候在這基礎加加減減就是。

另外了解到橡皮布換了大概4天左右,狀態應該可以,機器旁邊溫度22.5攝氏度,濕度68%。

Fig. 環保版,印紋太淺量不出版調。

Fig. G7 testform

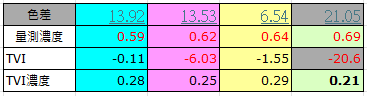

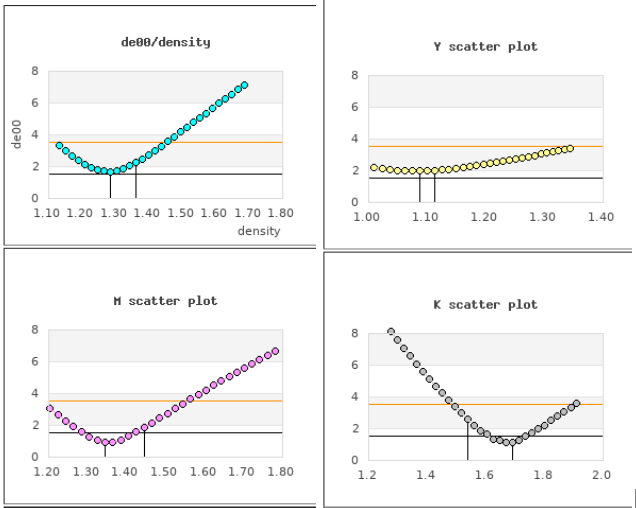

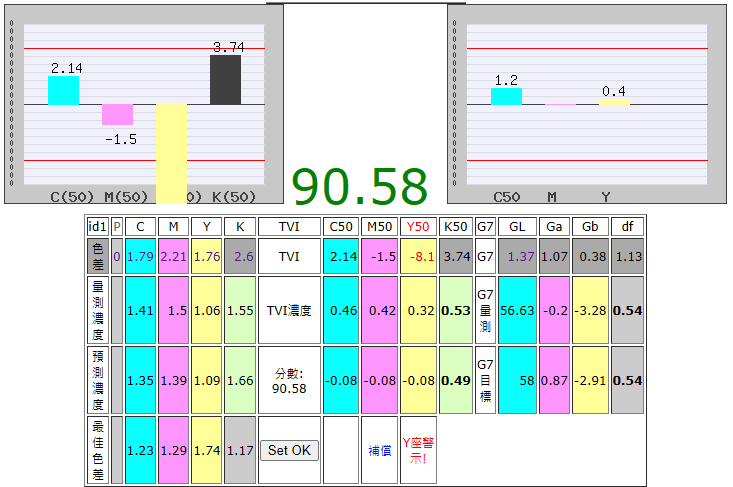

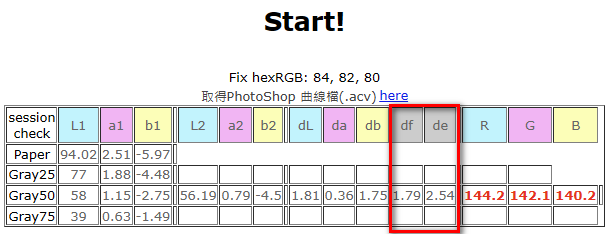

第一個程序是設定濃度,經由Beer’s Law 及六角圖很快把濃度設定下來,Best de 數值很低,代表墨的色度很好,操作寬容度大,紙張數值也不錯, de00 1.3。

Fig. Beer’s Law CMYK 濃度預測

Fig. 六角圖RGB 預測

Fig. 經由Beers’s Law 及六角圖很快把濃度設定下來,Best de 數值很低,代表墨的色度很好,操作寬容度大,紙張數值也不錯, de00 1.3。

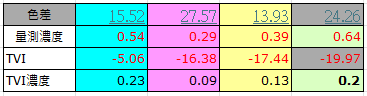

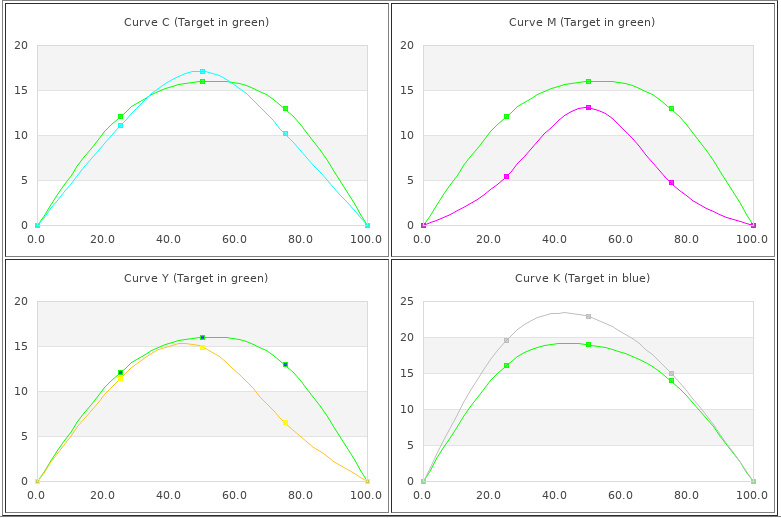

濃度定好後,再來就是調整曲線,且先不管灰平衡,TV 值與預期差太多了,YM的TV不足處都超過10,我的灰平衡邏輯修不到這麼大的量,接下來可以有兩個選擇:

-

現有的灰平衡邏輯修兩次應該也修得到。

-

直接補償TVI。

基於紙的色度不錯,CMYK墨的色度也不錯,在這樣的基礎下,把TVI 控制到位,灰不會差到那裏,於是,這一次CTP修正決定先追TVI,灰平衡部分由機上再去追。

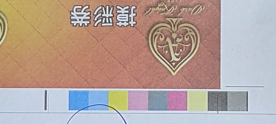

Fig. TVI 差異狀況,與預期差很多。

Fig 滿版到位狀態,TVI差距相當大。

Fig. TVI 差距過大,灰平衡邏輯修不到這麼大的量。

告知印前依TVI差異值修正,CTP 前後設定如下:

Fig. CTP 工作版原始狀態。

Fig. TV 修正後狀態,修正後反而接近線性。

印前在修正時並未完全按差值修正,還是會考慮到曲線分佈的平滑狀態。

Fig. CTP 修正後取樣,看來修正策略奏效,在機上做些濃度調整後取得87.5分,雖然有些TV還沒到位,但灰平衡到位比較重要。

Fig. 修正後TVI,雖然還有一些地方沒有到位,與修正前比較,正常多了。

再下來是執行CT50(P2P 第四、第五行)工具,看能不能通過 Grayscale 規格。

Fig. CT50 數據 已經可以通過Grsyscale規範。

CT50通過後,以CT125(P2P 第1~5行)做最後確認,看是否能通過 Targeted 規範。

Fig. CT125工具 Grayscale 部分,數據有過。

Fig. CT125工具 SID 部分,數據有過。

至此,Grayscale 與 SID 數據都能通過的狀況下,此印樣已能符合G7 Targeted 規範。

最後把 TVI 的狀態也來檢視一下,

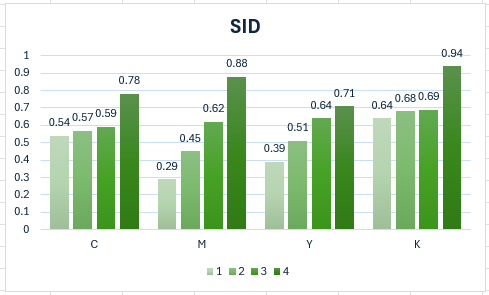

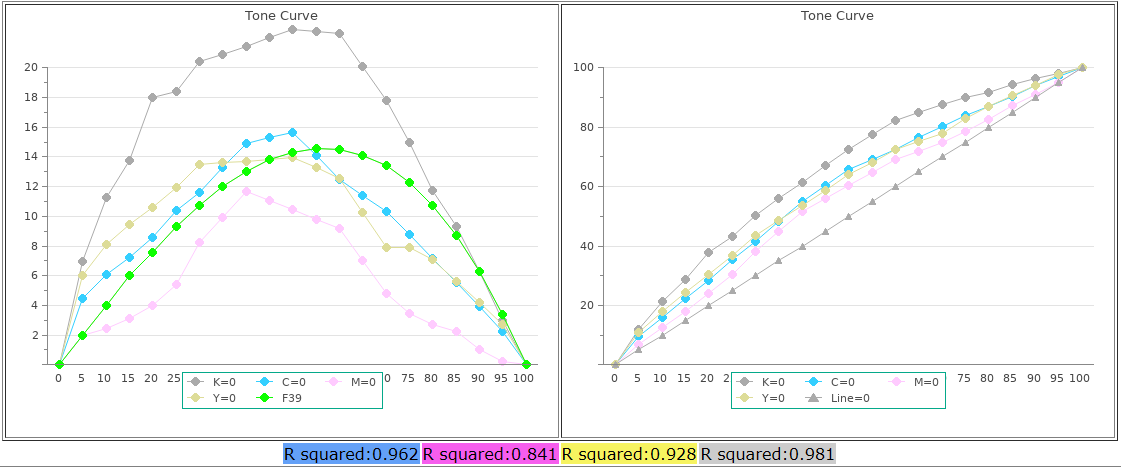

以此次資料為例,CMK 版調分佈的R2 都有在0.95 以上,表示機器狀況不錯,唯 Y 的R2值只有0.856,Y 座是有點問題。

Fig. CT125工具 TVI部分,這部分並未列入G7 檢核範圍,這部分是我用來檢核機器狀態重要的數據,以此次資料為例,CMK 版調網點分佈的R2 都有在0.95 以上,表示機器狀況不錯,唯 Y 的R2值只有0.856,Y 座是有點問題。

把這次G7續證的作業總結一下:

-

版調沒有從線性版開始,直接執行工作曲線。

-

執行CT25,以Beer’s Law 及六角圖設定下墨濃度。

-

TV 值與預期差異頗大,基於紙張與油墨的品質都還不錯的狀態下,決定以追TVI 的方式來修正CTP 曲線。

-

還是執行CT25,調整下墨量,爭取SID色彩數據與3點灰平衡數據到位。

-

執行CT50,驗證 Grayscale 數據到位。

-

執行CT125,驗證 Targeted 到位。

-

由CT125檢測CMYK TV數據,了解一下機器狀態。

檢討

-

沒事先交代出線性版,在依據不明的狀況下執行工作版,使得版調的修正量頗大。從CTP最後的修正數字來看,線性版的修正量會更少,最終取得的數值應該會更好。

-

還好紙張、油墨數值不錯,操作空間大,機器的狀態都還可以(除Y座),能夠在一次TV修正即可把數值帶到位。在印刷系統狀態良好的情況下,TV到位可以相當於灰平衡到位。

-

來談一下工作版曲線。廠裡有多部機器,也不知道這個曲線是給哪一部機器用的,或是這部機器哪一個時間點的補償。以第一次CT25取出來的數值,TV 的差值有點大,領機也好像沒有sense 到問題,也不曉得在這個狀態下工作多久了。業界的領機這樣現象還蠻多的;靠感覺操作,沒有數值的sense。

-

之前一直提到的問題,一個廠,需要有一個人來對數值負責,我且稱他為系統人員,找不到這個角色,廠裡的狀態真的沒辦法掌握。

以上,交代一次工作紀錄。

7 12 月, 2024 › Uncategorized › Administrator › no comments ›

Tricky fixing on stuck inkjet.

死馬當活馬醫!?

Fig 噴頭又堵了,這次堵住了LK

原紙打樣系統,平均每年要換一次噴頭,這一顆用半年左右就堵住了,現在一顆6萬多塊,有點吃不消。

印前問我能不能在RIP把LK鎖起來然後繼續使用?

我的想法是有這個可能,可以用K來涵蓋LK,原則上L(Light)系列可以用主色(CMYK)去涵蓋,反過來就不行,但還是要看RIP有沒有L系列的控制項。

還有icc profile要做墨色的重新分配,這個重新分配基本上就是GCR,原則是增加CMY的分配,同時也減少K的分配。

這次的RIP 是 EFI Fiery,可以找到L系的控制項,

Fig-2 EFI RIP L系列控制項,將黑色拉到最低,減少LK的介入。

Fig. LK 拉低之後,TAC(總墨量)導具淺色部分由於沒有LK的壓制,呈現偏紅。

Fig. 完成線性,可以看出K頻道在淺色部分沒有階調,之後會由icc 的方式用CMY來補足K的淺色階調。

Fig 做icc 時,黑色控件做了不同分配,主要做兩個地方:降低黑色生成量及降低黑色寬度。

Fig. EFI 黑色控件內定值。

Fig. 最終的結果視覺上沒有問題。Verifier K 及 CMY 的階調都很平順。

Fig. 數值上的結果也挺好的,97.5分。

Fig. TVI 數值, K25少了一點。

Fig. 灰平衡沒有問題,這裡才是最重要的。

Fig. G7 Grayscale Verifier 可通過。階調值與灰差都沒問題。

Fig. Grayscale Verifier 黑色階調 K30 與 K60,主要都是CMY組成,K墨點在K60介入多一點,但整體階調沒有色偏的問題。

噴墨設備帶入L系列主要是避免純色墨點太早介入淺色部位形成噪點現象,用L系列介入可以讓淺色階調變化更加平順。這一次LK堵住了,索性關閉

LK,淺色的黑色階調在做icc時用CMY去補,只要icc夠好,不會有黑色階調偏色的問題,這一點可以由Grayscale Verifier 的數據證實黑色階調沒有色偏的問題。

原本不能使用的系統透過一些想法讓它繼續使用,省了一筆花費當然重要,更重要的是用足夠的知識去駕馭設備,而不是被設備限制,不管是硬體的還是軟體的。

最後提一下,icc 不是只用來做數位打樣,在印刷的製程中,icc 可以透過油墨的分配來達成節墨的目的…順便處理一下背印的問題。

這次又衍生出icc的另外一種用法。

20 10 月, 2024 › Uncategorized › Administrator › no comments ›

New Tool – – CRI

新工具 CRI

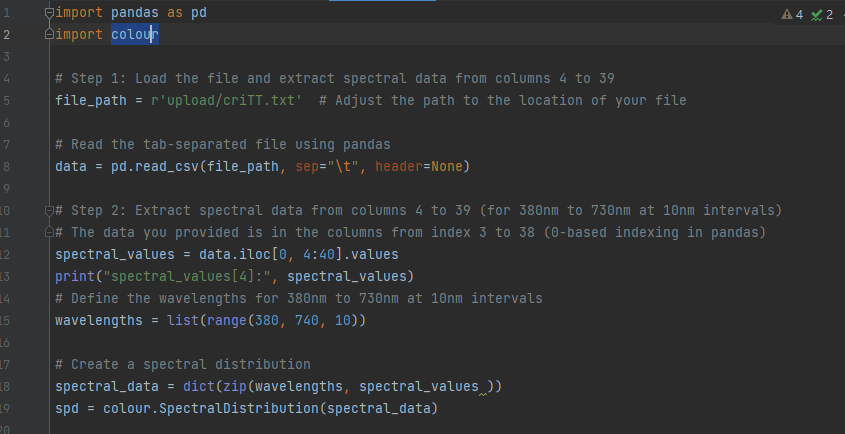

這一次 Taigax 印刷展收到幾個題目,其中一個是CRI,這個題目會被提出來大致是來自這兩個現況:

1. 之前在收CRI用的是i1Share這個軟體,但這個軟體已停止開發,最主要是不支援i1Pro3,i1Pro2 也已停產,i1系列是收不到 CRI 了。

2. 市場上 BabelColor 的 CT&A 可以收CRI,但BabelColor今年初就不再販售,技術支援到這2024年底就會完全結束。

很早前就想寫CRI工具,曾經試過要照Wikipedia 10 個步驟,處理不下來就先擱著,倒是SSI(Spectral Similarity Index)先寫出來了。

就我的認知,要評估光源,跟標準光源比對其光譜分佈相似度會是最簡單明白的比法。SSI 完全是這個概念;再來,計算方法已經發佈 R 語言 Open Source,所以SSI 就先寫出來了。光源評估直接用 SSI 會是很好的替代方案。

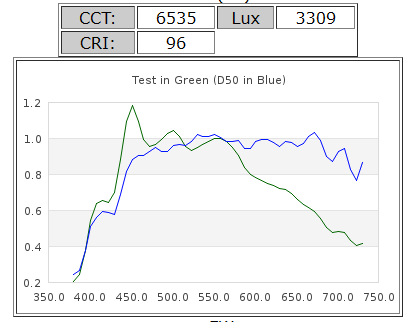

Fig.CRI 比對8個樣參考樣本在標準光源與測試光源之間的差異而取得的指數。

Fig. SSI 比對標準光源與測試光源之間的光譜分佈相似度而取得的指數。

不過在業界裡,CRI 還是大部分人的認知,談到需求方案,還是要CRI,雖然我認為SSI是個更進步、更清楚的概念。

所以CRI 這個工具還是得做。

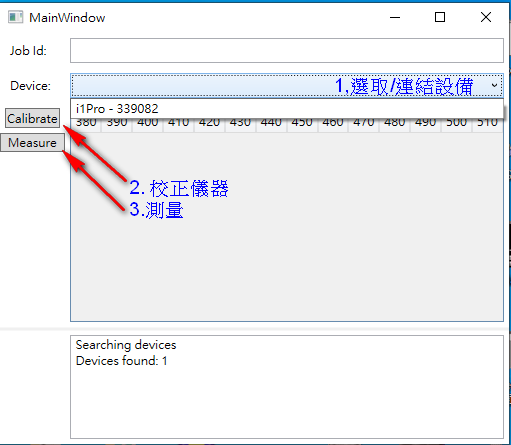

CRI 之前做不出來,但現在有 ChatGPT,推給我Python colour 函式庫,事情就輕鬆多了。

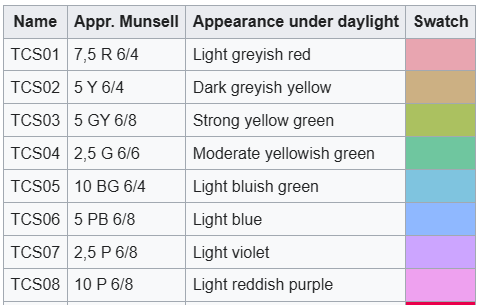

工具程式的架構如下:

-

由 i1 sdk 取得x,y,Y及光譜資料,這次走 C sharp,能有個小小的介面。

-

光譜資訊丟到雲端由php接手,由x,y,Y 計算出CCT 及 Lux。

-

php呼叫Python將光譜資料計算出 CRI。

-

由php 顯示CCT(相對色溫)、Lux(照度)及CRI(演色指數)

-

php 將 CRI,CCT及Lux 寫入資料庫

Fig. i1 sdk C sharp 工作介面。

Fig. Python colour 函式庫,導入光譜值即可計算CRI。

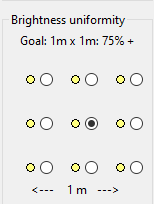

基本程式邏輯算是完成,其他就按需求做操作項目的安排,比如說ISO 3664 需做9個位置的亮度平均度評估,程式再來做相應的安排。

Fig. ISO 3664 需做9個位置的亮度平均度評估。

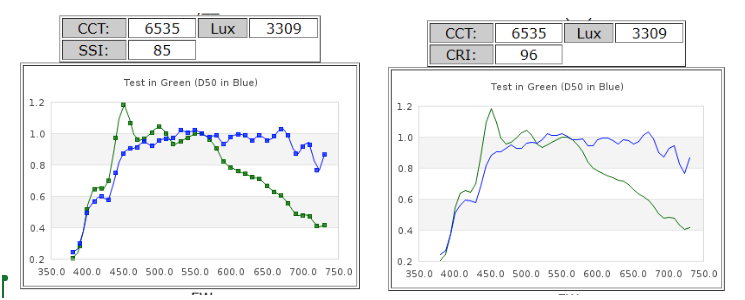

Fig. 同一光源,SSI為85,CRI為96。

13 10 月, 2024 › Uncategorized › Administrator › no comments ›

Press Manipulate

印件處理

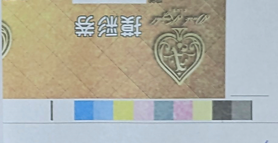

以數據的觀點分析一下師傅在處理印件的過程。

這是一件模造紙印刷,沒有要講究精確的規格,最後的允收結果是由師父自行判斷。我用數據的方式把師父的操作過程記錄下來,試著以這些數據來分析、或,推演師傅的操作想法。

首先,這是廠裏唯一的一部機器,薄紙、厚紙都會處理到,一般是設定在120gsm ~150 gsm銅版紙的狀態,轉換到較薄的模造紙,勢必會有一些狀況。

先看一下右邊第一張的啟始狀態:

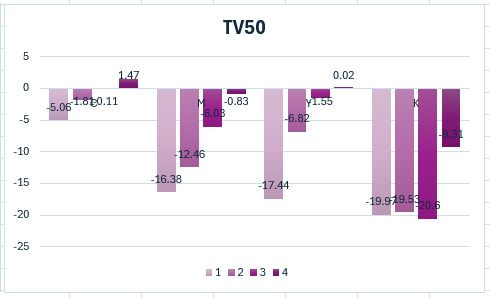

Fig. 啟始狀態,很明顯滿版及中間調都嚴重不足,TV50 以Fogra 47 為基準:CMY=70、K=72。

很明顯滿版及中間調都嚴重不足,估計就是厚紙切到薄紙時機器還沒設定,導致印壓不足,致使滿版濃度與中間調皆不足。

師傅的反應自然是加墨,第二階段的數據反應如下:

Fig. 加墨後TV也跟著上來,但還是不夠。

加墨後TV也跟著上來,但看來還是不夠,繼續第三階段作業。

Fig. 第三階段作業同時加墨加壓,壓力數值(橡皮滾筒與壓力滾筒間)由0.16升到0.2,CMY TV 來到相對正常的狀態。

第三階段作業同時加墨加壓,壓力數值(橡皮滾筒與壓力滾筒間)由0.16升到0.2,CMY TV 來到相對正常的狀態,K 的TV仍然不足很多,不過看來師傅不急著處理K的問題,也許這個印件K不太重要,也許是K處理起來相對單純,最後處理一下就行了。

師傅繼續第四階段的操作,看著濃度還是不夠,這次就只加墨,沒有加壓,結果如下:

Fig. 這個結果是師傅認為可以交件的狀態。

這個結果是師傅認為可以交件的狀態,要跟Fogra47比起來,滿版部分(SID)還是差了一些,不過CMY的中間調(TV)是可以的,即使K的 TV 還是不足很多,如同上述,師傅確實認為K在這裏沒那麼重要,這樣子可以了。

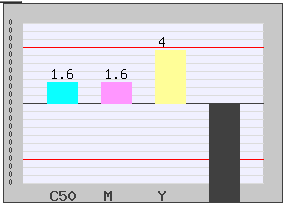

再加一個第四階段的灰平衡數據,C50MY40的亮度差、灰差勉強在G7容差邊緣(3.0),我的灰平衡工具認為C要再降1.6%,M要降1.6%,Y要降4%結果會更好,不過師傅認為這是一個可以交貨的狀態了,沒有進一步處理。

Fig. 灰平衡數據

Fig. 灰平衡工作指令。

以上,從師傅的操作程序及數據收集的結果,我們試著來了解一些狀況。

照理論,銅版紙、模造紙應該有其各別的CTP曲線,但很多厰就是一條曲線跑到底,之間的差異,就由師父的手法自行去彌補,這裡就是個例子。

以這個例子,把銅版紙的設定用在模造紙上面,除了滿版色度與TV I的目標值不一樣之外,紙張的厚度也會影響到印壓而導致滿版與TV會有不同的結果,師傅的程序就是加壓加墨,讓滿版及TV回到該有的位置,最後的結果看得出來TV有回來,但滿版還是差了一些。

這也是一個典型的處理印件的例子,對大部分的印件,中間調的處理要重於滿版的處理。在這一次印刷條件不是很好的狀況下,師傅的思路是把中間調做到位就當作是可交差了,這無可厚非,就視覺上是交代得過去的。

在壓力還沒上來之前,第一階段與第二階段明顯的濃度不夠,在第二到第三階段同時加壓加墨,M墨TV增加了6.43,Y墨TV增加了5.27,這是一個同時加壓加墨帶出來很大的改變。可以從這裡看出,印機在較積極的操作下,TV是可以達6個百分比以上的差異。第四階段就只是加墨,加到視覺認可為止。

從M座較規律性的變化來比較滿版濃度與TV操作之間的關係;M座在第二到第三階段濃度增加了0.17、TV增加了6.43,在第三跟第四階段濃度增加了0.26 、TV增加的5.25;加壓帶出來的TV增加効應要比只加濃度大了1.5倍。

回到我的一整個系列經常談到的, TV(中間調)的變數要比滿版濃度的變數多很多,而TV的操作也比滿版濃度重要。這裡試著透過數據要來找到能夠應變TV變數的工作規則,希望透過更多類似數據的收集,能夠歸結出讓數據來驅動印機操作的指令規則,讓往後的操作更加的規格化,而不只是依賴在師傅的想法與手法。

Fig. CMYK 4 個階段的濃度變化。

Fig. CMYK 4個階段的TV變化。

8 9 月, 2024 › Uncategorized › Administrator › no comments ›

印機報告 / 月檢測

我手邊幾個廠,各自有其習慣的方式來維持其印刷品質,有的每個印件都要看CT10,有的偶爾看一下CT23/25,有的每個月看一次CT88,P2P大都一年才看一次(考試的時候),當然也有出了問題才在找要看哪裡的。

這次是一個一個月檢測一次的廠,我們就來看看從這個測試樣張中能得到多少訊息?

基本訊息如:油墨的色彩品質好不好?濃度的控制、網點擴張的狀況、灰平衡控制…,再進一步可以知道整個版面的控墨均衡度,如左邊與右邊的差異、上面與下面的差異…這個差異包括濃度控墨的差異、網點擴張的差異…進而要去推演機器的健康狀況如壓力設定、橡皮布耗損…等等問題。

從數據跡象去了解生產狀態,進而以數據去管理生產狀態是我一直在做的工作,我也不斷的在撰寫工具,希望讓這個工作目標能夠以更快速的方式與門檻更低方式來達成。

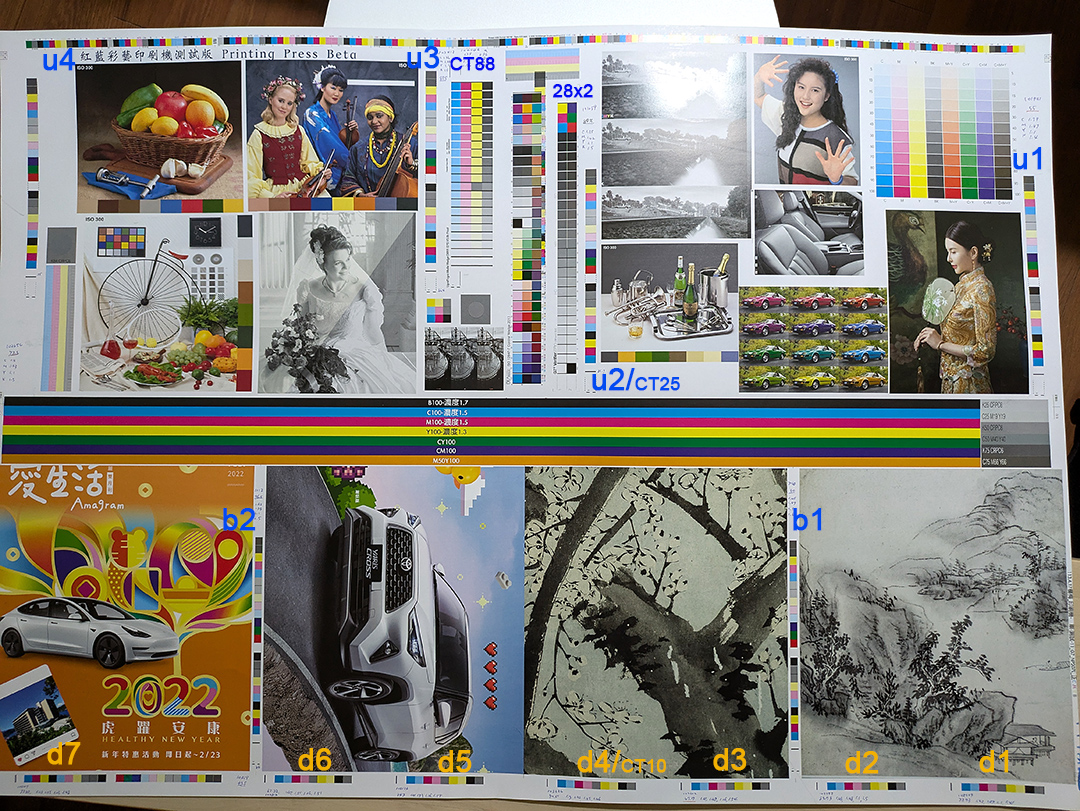

這個廠的月檢測樣張大約是這樣設計概念:上半部主要是各種規範的測試元件,如G7的Targeted verifier (CT28x2)、Fogra PSO 的階調元件(TV ramp,CT88)、C9 與 gmi 評分元件(CT23/25),及一些經常看到的測試圖像。

下半部則是廠裏之前常被挑剔的印件,把它放到月檢測的樣張裏,趁著每個月的例行檢測複習一下,再輔以數據來了解機器狀態及設置調整的方向。

最下緣是一串CT10,提供師父一個快速檢測滿版、中間調及灰約平衡的工具。

Fig. 月檢測樣張,上半部主要是各種規範的測試元件,及一些經常看到的測試圖像。下半部則是廠裏之前常被挑剔的印件,最下緣是一串CT10。

Fig. 月檢測樣張,上半部主要是各種規範的測試元件,及一些經常看到的測試圖像。下半部則是廠裏之前常被挑剔的印件,最下緣是一串CT10。

測試樣張上機時並沒有要求師傅要特別注意哪些地方,就照他們平常的習慣去操作。不同的師傅操作出來有可能得到不同的數據,之後也可由這些數據來了解不同師傅的操作習性。

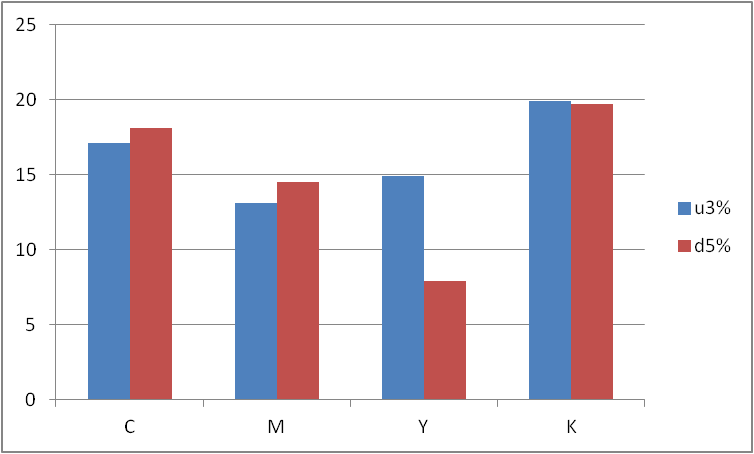

我最常用的工具是CT23/25,可以很快的知道滿版、3階版調(25%,50%,75%)及3階灰平衡狀態。從中取得的滿版濃度預測及3階版調修正是足以達成G7 Targeted 規格的。

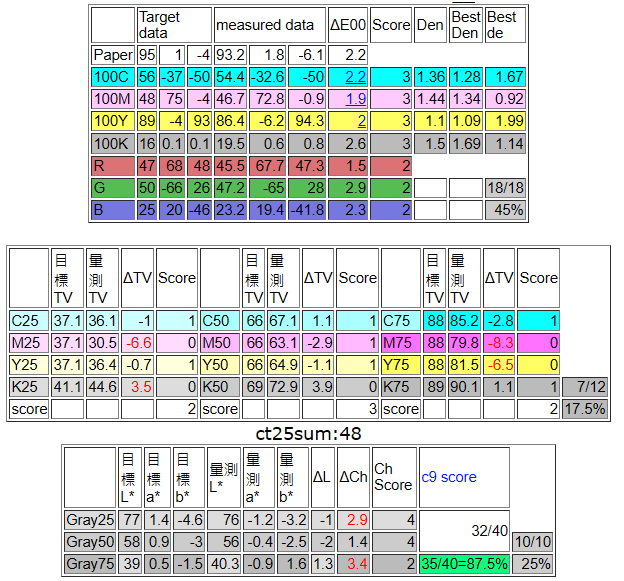

先取圖中 u3 代號位置的CT25數據分析一下。

首先,綜合滿版色度、版調值及灰差三個部分的評估,87.5分已符合C9規範,算是合格的品質。

Fig. u3 數據已足以符合 gmi/C9 規範。

看一下六角圖,色域涵蓋情況大致可以,真要挑的話,B的飽和度差了一些,不過看了下數據,色差才ΔE00 2.3 ,這樣的放墨狀況算是可以了。

Fig. u3位置六角圖,色域涵蓋情況大致可以。

看一下Beer’s Law 滿版濃度預測,M墨、K墨最低點大概在ΔE00 1.0 左右,墨的品質不錯,C墨、Y墨的最低點大約在ΔE00 2.0,還算過得去。

Fig. Beer’s Law 滿版濃度預測。

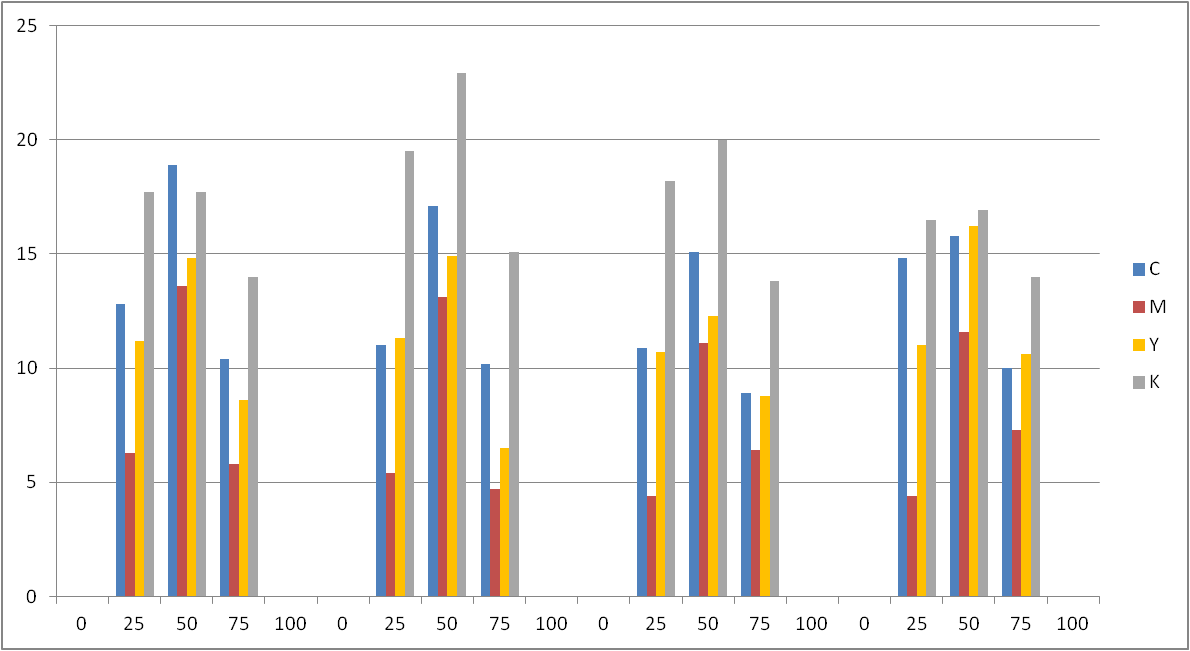

再來看一下 25%, 50%, 75% 3階段 TVI,從圖像很容易看出來M墨座有點問題,25%,、75%沒有漲出來,這個現象直接關係到 25% 與 75% 灰平衡沒有到位。另外就是Y在75%漲得不夠,K的整體擴張太大。這些數據是一個觀察機器健康狀態的重要指標,也會是帶出灰平衡的重要參考。

Fig. 25%, 50%, 75% 3階段 TVI,從圖像很容易看出來M墨座有點問題,25%,、75%沒有漲出來。

TVI 數據與灰平衡數據不必是絕對的關聯性,TVI到位不表示灰平衡也會到位,同樣的,灰平衡到位時,也不表示TVI也在位置上;但相對關聯性是存在的,尤其在平版印機,在一個健康的機器狀態下,把TVI做到位,通常灰也會到位。

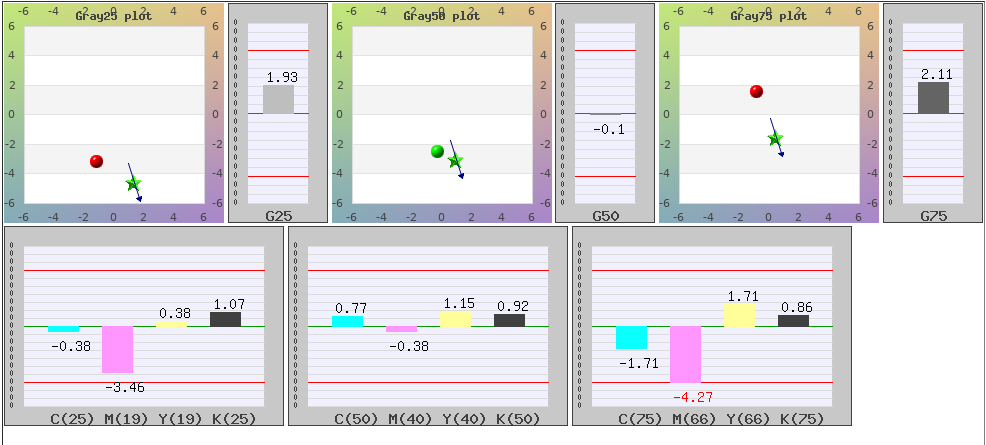

灰平衡工具裏有一個工作邏輯來推算如何修改CMY來達成灰平衡,以這個數據案例,灰平衡工具推算 M25% 要再加3.46%、75%要再加4.27%可以達成灰平衡,與TVI 的數據相符合。

Fig. 灰平衡工具推算 M25% 要再加3.46%、75%要再加4.27%可以達成灰平衡,與TVI 的數據相符合。

綜合以上,可以知道滿版放墨控制還不錯,但版調/灰平衡還有一些問題。灰平衡工具推算出的修正值應足以達成合格的灰差值。

這裡再來比對一下相同墨鍵位置的u3/CT25 數據與d5/CT10數據,下緣d5 的CMK濃度要比上半部u3的濃度高大約0.05,Y 濃度確變小;d5 CM的TV升高了大約1%,K的TV倒是少了0.5%;Y在濃度只降0.05的情況下,TV降了5%以上,這是一個異常的現象,我目前沒有合理的解釋,大概的假設是,該範圍橡皮布彈性異常而遞導致,但這要更多的樣本來證實。

Fig. 上半部 u3 與下緣 d5 CMYK 濃度差異, d5 CMK 都略高,Y 則反而下降。

Fig. 上半部 u3 與下緣 d5 TVI 差異,d5 CM的TV升高了大約1%,K的TV是少了0.5%,Y的TV降了5%以上。

在CT10評分系統,d5的分數頗高,灰差只有 ΔE00 1.13,看起來是挺好的,但CT10數據並不能反應到25%與75%的狀況,以這個案例,CT10數據就無法反映出25%及75%灰差沒有到位的問題。CT10數據的代表性必須建立在機器健康的狀態下,也就是說,當CT23/25 的分數越高,CT10的代表性也就越高。

在工作上的安排, CT10是用在每一個印件上面的,很單純的只提出加墨減墨的指令。系統人員則必須每隔一段時間就去檢查一下CT25的數據,好讓CT10的數據有其代表性。

Fig. 位置d5/CT10數據,這個數據並不能反應25%與75%的狀況,CT10數據的代表性必須建立在機器健康的狀態下,也就是CT23/25 的數據必須達到某個高度, CT10才有其代表性。

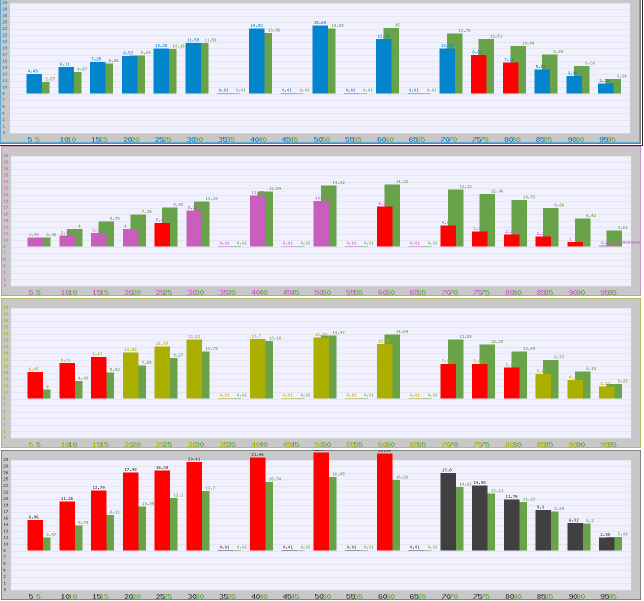

再下一個導具是CT88(22×4),這個導具以5%間隔,更仔細的觀察CMYK 4 個頻道的版調曲線,同樣的,他也提供CTP曲線最仔細的修正參考。

Fig. CT88 CMYK 5% TVI 階調圖。

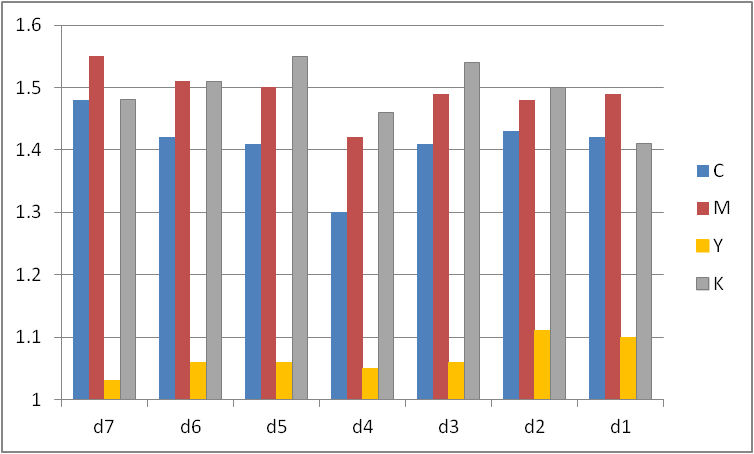

CT88 工具以每個頻道22個數據行成一多項回歸曲線(Polynomial Regression)。多項性回歸裡有一個 R Square 指數用來標示數據落點與回歸曲線的差距,我用這個指數來代表那個色座的健康情況。指數越接近1則情況越好,反則越差。

以這次數據為例,C 頻道的R Square 為0.96,M頻道的R Square 只有0.84,M座顯然是有問題了!M座缺陷的徵兆在CT25也稍微看得出來,只是在這裡是更明確了。

這個 R Square 我暫時叫他印機指數,或者我打算叫他橡皮布指數,當數值低於某個數值時,橡皮布就該換了,比如這次M的指數只有0.84, M座的橡皮布是該換了。

Fig. CT88 印機指數(R Square),M座只有0.84,估計是該換橡皮布了。

以上是各種單一導具的工作說明,接下來看一下綜合性的整個版面的評估。

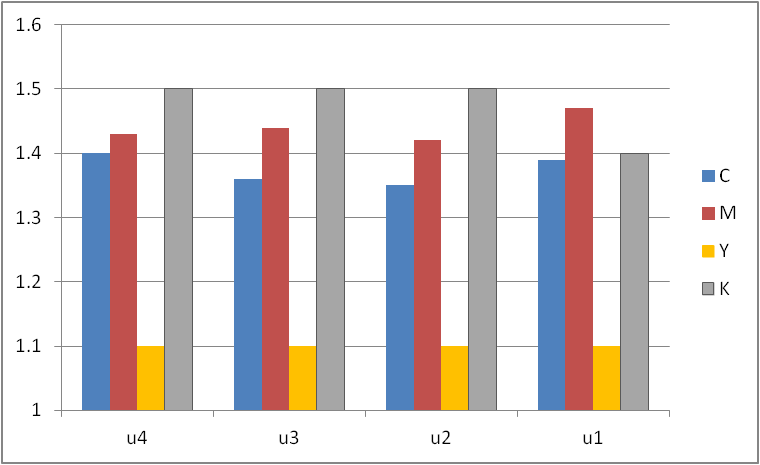

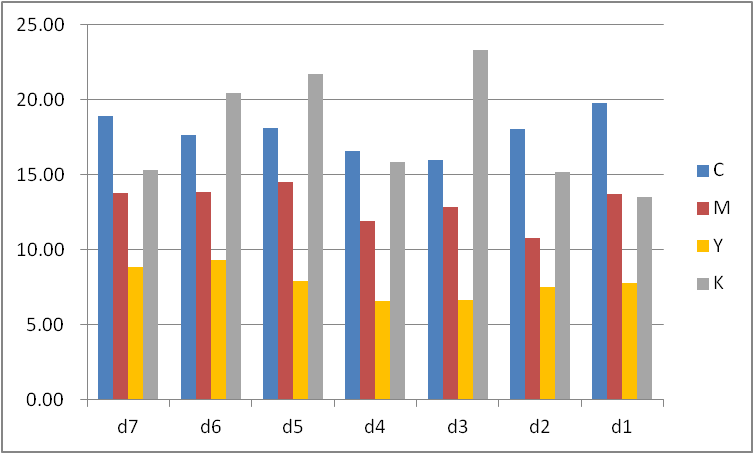

先看上半部CT25由右到左,從u1到u4的濃度變化及TVI 的變化。

第一個注意到的是Y墨非常穩定,從左到右都是一致的濃度。C墨則是中間比較低,兩邊比較高,高低差距大概在0.05。 M墨高高低,差異也大概是0.05。K也很穩定,除了右邊u1突然掉了0.1下來。

Fig. CT25由右到左,從u1到u4的濃度變化。

Fig. CT25由右到左,從u1到u4的TVI (25%, 50%, 75%) 變化。

由以上兩個圖表(濃度與TVI)可以關注幾個地方:K的網點擴張最大,然後依次是C、Y、M。

比對K的u2,u3,u4濃度一樣網點擴張情況卻不一樣;還有就是M在25%,75%的TVI明顯落後很多;M濃度比C濃度高,但是 TVI都比C低。這幾個地方都指出這部機器的表現有些地方不合理,是需要花點精神把問題找出來。

再來看下緣CT10由右到左,從d1到d7的濃度變化。

數據呈現出來的濃度穩定性就不如上半部穩定。不過C墨在中間掉下來這個趨勢是看得出來的。

如果再去比對灰平衡資料,當C墨低時,灰平衡也比較好。

這裡會有幾種推想:

去比對TVI資料,已經可以從TVI資料知道M座的網點擴張不夠,所以當C墨降下來的時候,是有助於達到灰平衡的。

從濃度的觀點去推想,一般的平版印刷經驗,C跟M的濃度應該是相當的,但數據上顯示M的濃度都比C高;在M墨比C墨高的情況下,M墨座的網點擴張卻漲不出來了,所以師傅試著加墨去把中間調撐出來。從結果看,墨是加了,但網點擴張還是不夠,那降點C墨,灰還是回得來,於是就有了這樣的操作結果。

同樣是濃度觀點,一般的平版印刷經驗,K濃度應該是1.6以上,但數據上顯示K的濃度都在1.5上下,而網點擴張還是大於標準,這裏很清楚的顯示黑的網點擴張過大了。

Fig. CT10由右到左,從d1到d4的濃度變化,C墨在中間掉下來這個趨勢是看得出來的。

Fig. CT10由右到左,從d1到d7的TVI(50%)變化。關注幾個地方:K的網點擴張最大,然後依次是C、Y、M。與上半部(u1-u4)的趨勢一樣。同樣的, M的濃度比C的濃度高,但M的網點擴張卻比C的網點擴張小,這些跡象都可以顯示M墨座是有問題的。

以上幾個現象的觀察,先簡單結論:

-

油墨本身的色彩品質是足夠的,足以符合Fogra PSO 或 CRPC6等標準。

-

濃度的控制合格,其對應出來的色彩值能符合印刷標準,控墨穩定性也尚可。

-

中間調還是看到很多不穩定的現象。看來C墨座是最穩定的,M墨座有異常,Y座K座 也有一些小問題,但應該還在可控之中。

幾年來的經驗,印刷廠通常會注意到滿版濃度的控制,但疏於中間調的控制。殊不知中間調控制對影像品質的影響是更大的,但少有這個認知去檢查中間調的數據進而去找出改善的方法。

以上展示我的工具所能處理的部分,其實現代化的機器越來越進步。不管是機器本身內建或是外掛的軟體硬體,都有能力同時來處理滿版與中間調的問題。

最後,不管使用什麼樣的系統,數據認知的概念與根據數據處理問題的能力要培養出來,才是最重要。

19 8 月, 2024 › Uncategorized › Administrator › no comments ›

Ink mixing

配墨觀摩

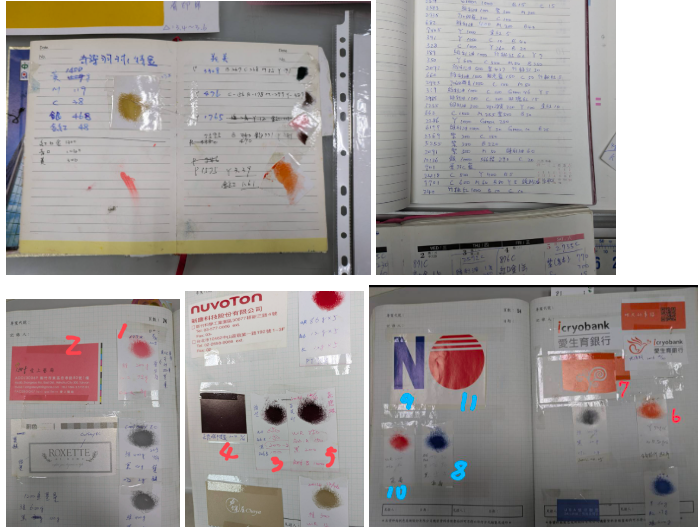

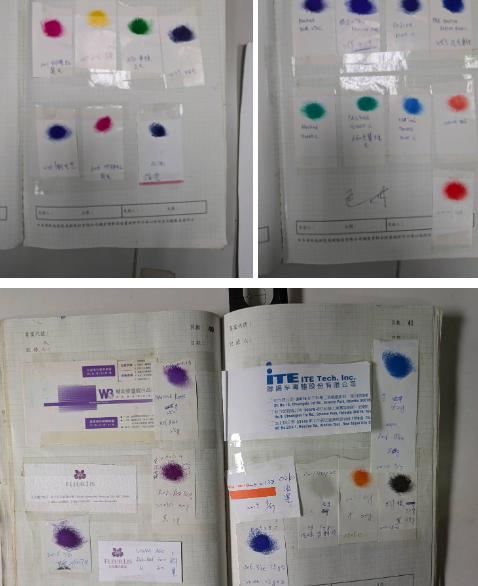

Fig. 師父的配墨秘笈

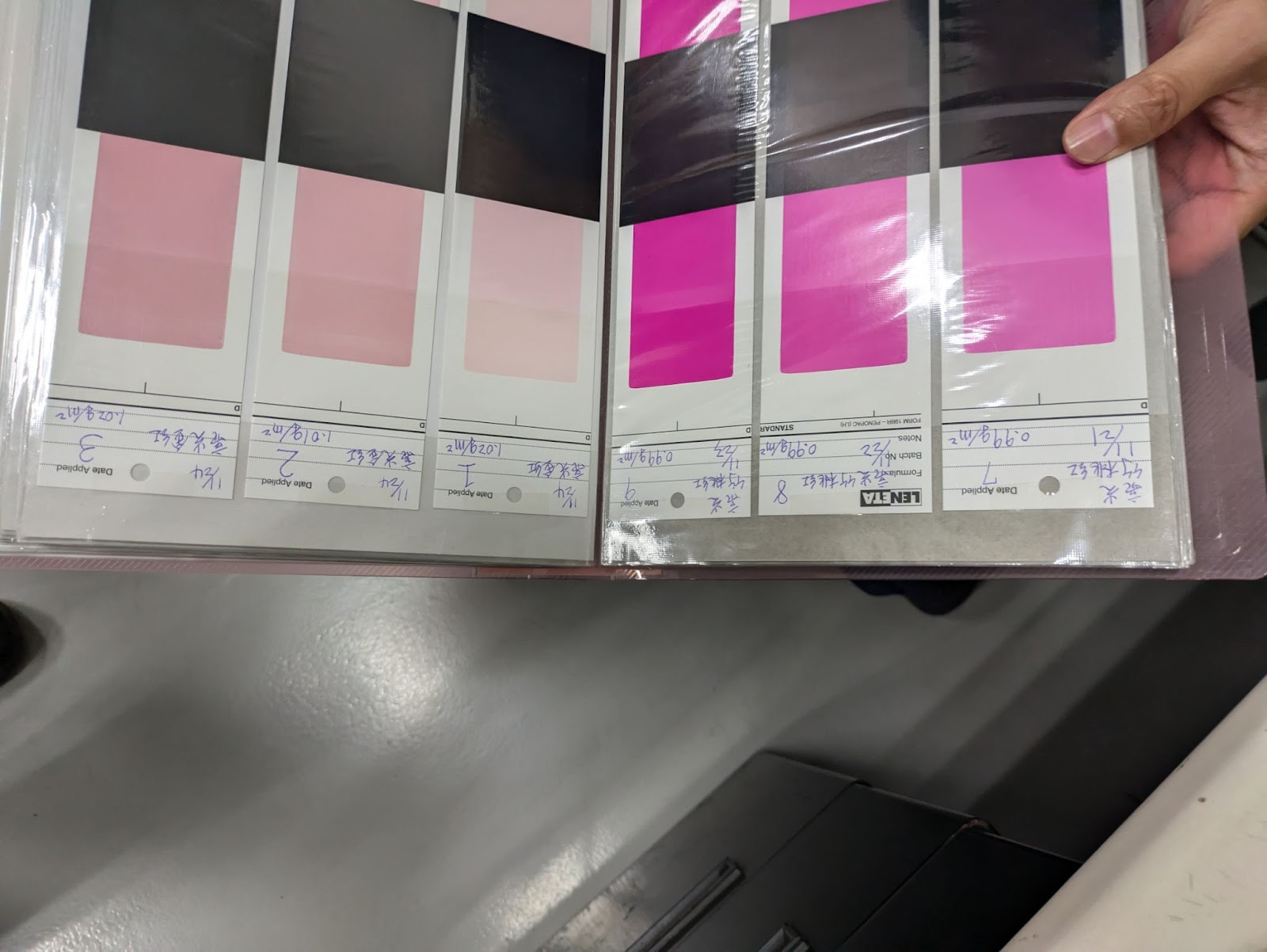

我手邊一個廠在評估配墨系統,另外一個廠建立配墨系統已經半年了,看起來運作還可以,於是,我邀請了還在評估的廠過來觀摩一下,看看現場實務操作。

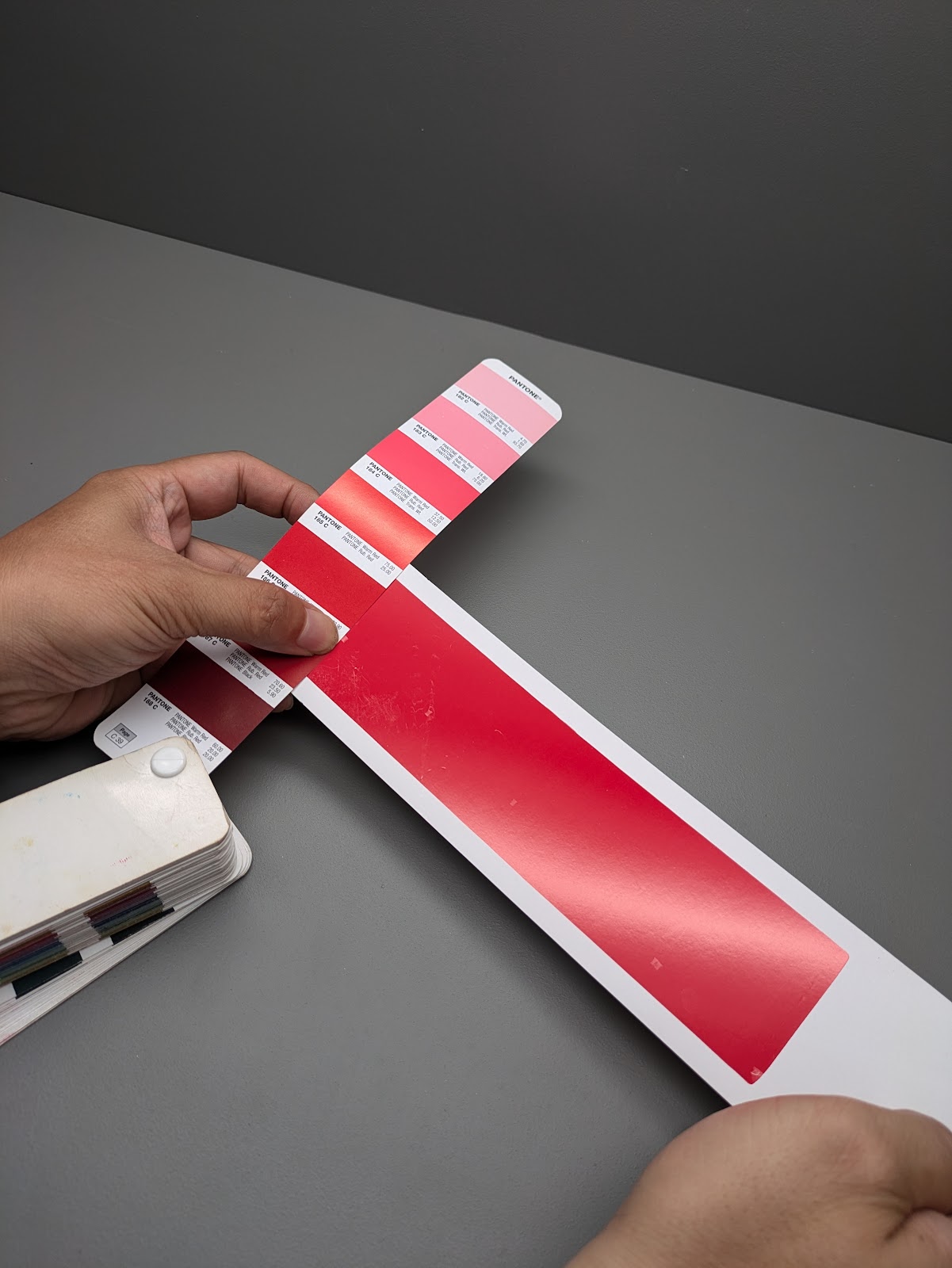

這次要配的是Pantone 186C,紙材 Lab 為 93.6, 1.54, -1.52,色票量測值為 45.17, 67.95, 41.53,系統計算出配方為:

維利油 0.83 g,

Black 0.03 g,

Magenta 2.61 g,

Yellow 1.98 g。

Fig. 這次的色彩目標值: Pantone 186C, 實測Lab 45.17, 67.95, 41.53

Fig. 簡單說明色母資料庫準備工作,每個色母要收9個色階的數據。一個好的配墨操作有兩個關鍵點,一個是色母資料庫的數據要做到夠精細,另外是在配墨操作的時候要做到夠細緻,這樣才能達成一個有效率的配墨工作。

開始上墨,從最少量的先上,Black 0.03 g,在4位數精度的電子秤取到0.0306,這時候就考驗操作者的手法跟經驗,在一個聲音大一點就會影響數值變動的儀器上,怎麼去取那個量?怎麼判定數據寬容範圍?這些都影響到操作精度及操作效率;現場工作要達成的是精度與效能的平衡,而不是一味的精度要求而犧牲效能。

Fig. 配方 Black 0.03 g,實際在4位數精度的電子秤取到0.0306g。

再來上維利油 0.38 g,來不及拍照就被歸零,實際大約是0.3792左右。

Fig. 配方維利油 0.38 g,來不及拍照就被歸零,實際大約是0.3792左右。

再來上 Yellow 1.98 g,電子秤上取得1.9805。

Fig. 配方 Yellow 1.98 g,電子秤上取1.9805。

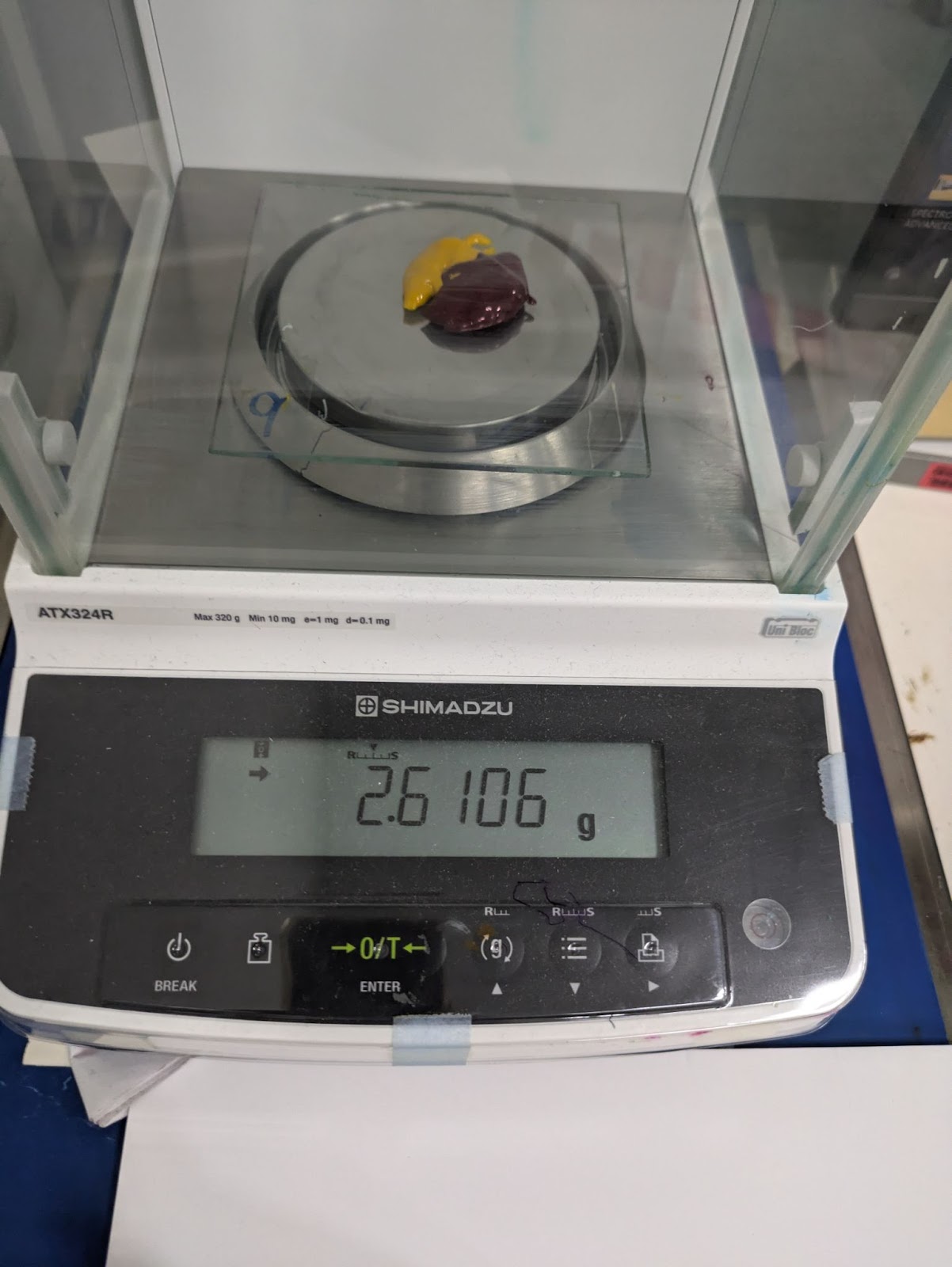

最後上 Magenta 2.61 g,電子秤上取得2.6106。

Fig. 配方 Magenta 2.61 g,電子秤上取2.6106。

Fig. 配方到齊後混合均勻。

混好的墨放到展墨機展墨,操作員把一定的量挑到展墨輥上,這時候我一個疑問,那個量是多少呢?是不是要應該放某個固定的克數?還是操作員的經驗就可以了?

Fig. 將混好的墨放入展墨機

展墨出來的結果與目標值差 de00 1.9,我們要求的色差是希望在一個色差以下,這個顯然有點多;但儀器的預測程式(Beer’s Law prediction)告知只要將濃度從1.79再加0.14到1.93,色差就可以降到de00 0.9。這個意思是,這一次的配方操作是ok的,可以達到de00 0.9,只是展墨機上的量少了一點而已。

這個預測程式也回應了我上面的疑問,在這裡只給個經驗量是可以的,只要程式預測值符合預期,這個配方就是OK的,加墨減墨不是太大問題。

Fig. 展墨出來的結果與目標值差 de00 1.9,儀器的預測程式(Beer’s Law prediction)告知只要將濃度從1.79再加0.14到1.93,色差就可以降到de00 0.9。

操作員再次憑經驗加上一點墨量,最後結果是剛好一個色差,有達成需求。同樣的,預測程式告知這次墨量加太多了,多了0.03,要不然色差可以是0.9。

Fig.最後結果是剛好一個色差,有達成需求。

Fig. 標準燈箱下與 Pantone 色票比對,視覺上是完全可以接受的。

這算是一次成功的觀摩,前後時間大概是50分鐘,操作出的數值有達到我們的要求;排除掉一些講解的時間,估計操作員可以在30分鐘內配好一個合格的配方,這也是另外一個我們在工作效能上的要求。

在沒進入配墨系統之前,這些工作就依賴師父間的秘笈。我收集過他們的樣本,大致上都是落在四個、五個de00左右。四個、五個de00或許可以符合某階層的客戶,但一旦客戶有所覺醒,就不是四個、五個de00可以應付的。

Fig. 師父的秘笈,大致上都是落在四個、五個de00左右。

Fig. 師父的秘笈,大致上都是落在四個、五個de00左右。

最後,對還在評估的廠幾個建議:

這個時代的軟體硬體能力都很強,操作人員的能力與認知要更勝於軟硬體的購置。

這個操作人員要有足夠的耐心去建立好足夠精細的色母資料庫,要有耐心及判斷力去執行一個4位小數點的精密儀器,以及成熟的手法與經驗在最短的時間實現目標配方。

最重要的是客戶跟生產方之間有沒有色彩即數字(by number)的認知,然後願意遵循數字規則去做驗收。

同樣的,CMYK 印刷同樣有ISO 或 G7 定下的數字規則,廠裡CMYK印刷一樣要遵守某一個規範。

19 8 月, 2024 › Uncategorized › Administrator › no comments ›

Gray balance for RGB (driving) printer.

RGB 印表機灰平衡。

在CMYK的輸出控制可以依循G7的規範,簡單講,C50M40Y40這一個色塊在輸出時,L*值大約在58,a*,b*值則為紙張a*,b*值的一半。有清楚的目標,就能設計出控制方法。

那些沒有經過RIP,無法單獨控制CMYK頻道的RGB印表機要怎麼控制灰平衡呢?

我的架構裏,G7 灰平衡的概念可以沿用,但色彩檢測的結構要重新建立。

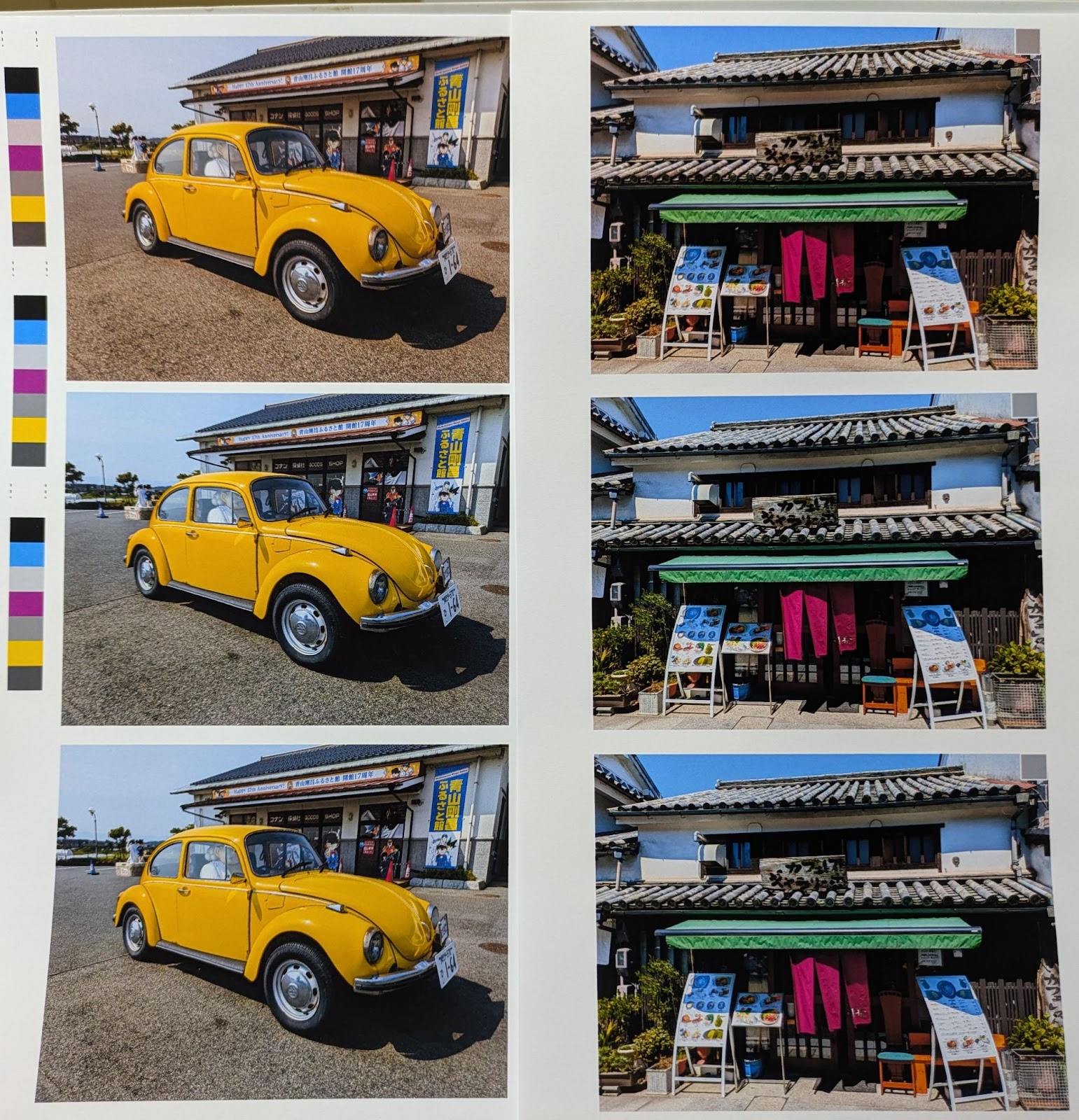

在CMYK測試環境中,C50MY40 的目標值是L*=58,a*,b*值則為紙張a*,b*值的一半。在RGB 結構中,照說50%版調、中性灰的訊號應該是落在R127,G127,B127處,但在sRGB 以RGB=127解釋出來的Lab值是54,0,0。為了維持測試色塊能與CMYK環境中的L值相同(58),我把RGB灰平衡的測試色塊放在RGB=139。

Fig.為了維持測試色塊能與CMYK環境中的L值相同(58),我把RGB環境灰平衡的測試色塊放在RGB=139。

於是,我的RGB印表機灰平衡作業規則為:

測試色塊:R=139,G=139,B=139。

L*目標值=58。

a*,b* 目標值=紙張 a*x0.46、b*x0.46。

在CMYK操作,一般需要Curve 軟體來幫忙找CMY灰平衡落點,我自己也發展過幾個階段的灰平衡邏輯,目前用最多的是我所謂的第二階段灰平衡邏輯,預測值也許沒有Curve4好,但也足夠拿到G7 Targeted 規格。

RGB 呢?沒有Curve 軟體可以用,我試著把我的第三個灰平衡邏輯用在這個項目。

敘述一下我的灰平衡操作邏輯:

1.測量紙張,取得灰平衡目標值,L 定在58,a*,b*=紙張 a*x0.46、b*x0.46。

2. 以sRGB.icm為計算參考,可以取得當L*=58,a* = 紙張 a*x0.46、b*=紙張b*x0.46時,其在 sRGB 空間中的 RGB值, as R1,G1,B1。

3. 測量RGB139印出來的Lab值,這組Lab值可以計算出其在 sRGB 空間的 RGB 值,as R2,G2,B2。

4. 比對R1,G1,B1與R2,G2,B2的差距,即可知道原圖應該在RGB139處做怎樣的RGB 修正量,可以輸出好的灰平衡。

邏輯架構看來可行,實際操作下來也有一定的效果。觀察數十組數據下來,看來可以介入一些系統性的係數修飾。最後的結果如下。

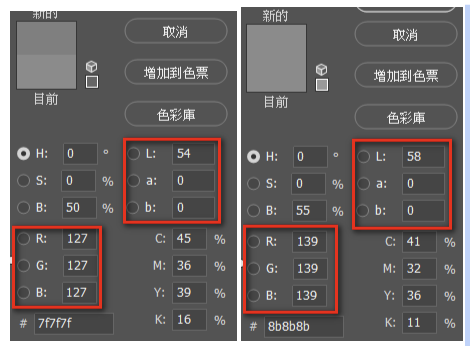

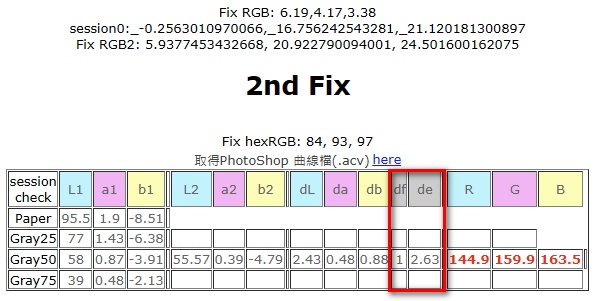

Fig. 紙張樣本1,紙白為95.5,1.9,-8.51,灰平衡目標值為58,0.87,-3.91。實際測得RGB139色彩值為50.79,9.67,3.11。L 值差(dL)7.21,灰差(df)11.26,色差(de)13.37。計算出修正量為R139->138.7、G139->155.8、B139->160.1。

Fig. 紙張樣本1。修正後灰色塊色彩值為55.57,0.39,-4.79。L 值差(dL)2.43,灰差(df)1,色差(de)2.63。從數據面上看已經有很大的改善。

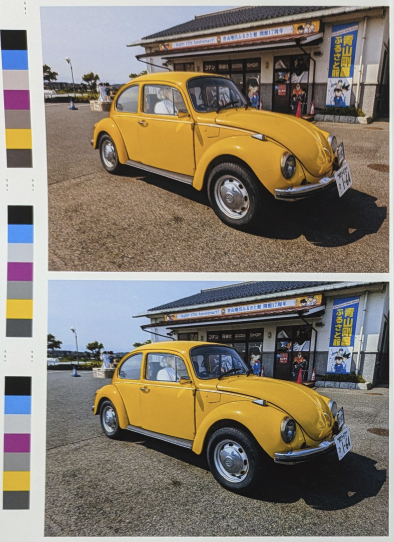

Fig. 視覺上檢視,修正前輸出偏紅,修正後灰平衡得到明顯的改善。

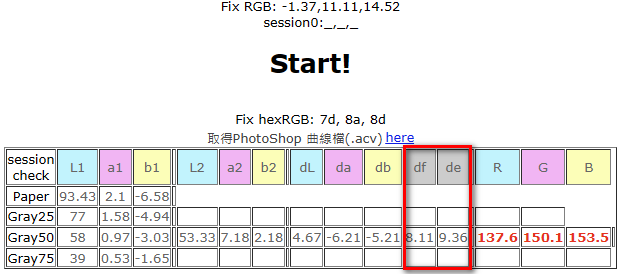

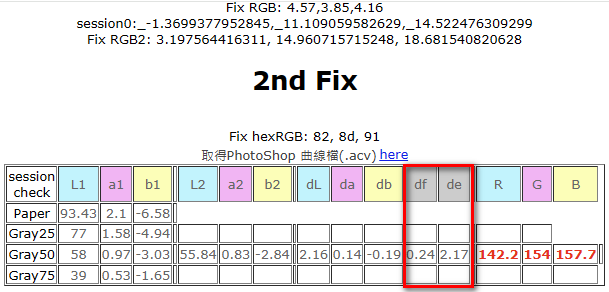

Fig. 紙張樣本2,紙白為93.43,2.1,-6.58,灰平衡目標值為58,0.97,-3.03。實際測得RGB139色彩值為53.33,7.18,2.18。L 值差(dL)4.67,灰差(df)8.11,色差(de)9.36。計算出修正量為R139->137.6、G139->150.1、B139->153.5。

Fig. 紙張樣本2。修正後灰色塊色彩值為55.84,0.83,-2.84。L 值差(dL)2.16,灰差(df)0.24,色差(de)2.17。從數據面上看有很大的改善。

Fig. 視覺上檢視,修正前輸出同樣偏紅,修正後灰平衡得到明顯的改善。

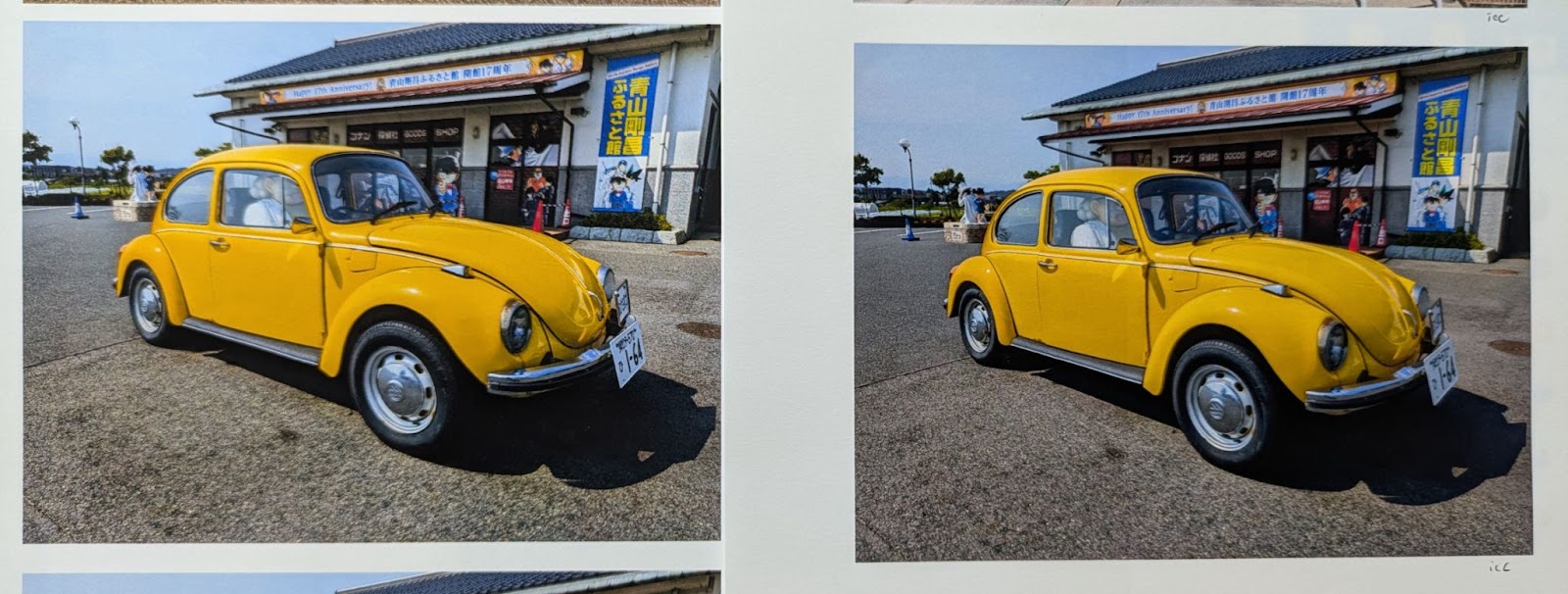

最後來比較一下與icc程序的差別,若以icc方式輸出,數據如下:

Fig. 以icc方式輸出。灰色塊色彩值為56.19,0.79,-4.5。L 值差(dL)1.75,灰差(df)1.79,色差(de)2.54。就數字面來講,跟灰平衡程序達成的數值差不多。

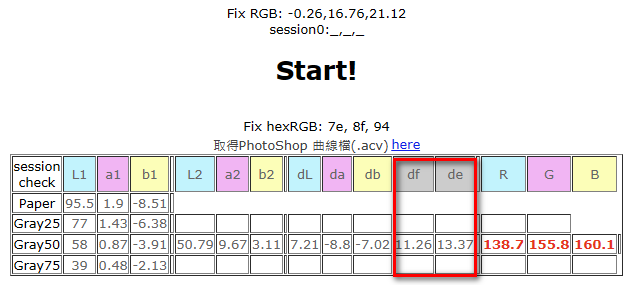

Fig. 左邊爲灰平衡修正程序,右邊為icc程序,大面積的停車場地面還是看得出一點差別,在這一張,灰平衡程序的金龜車黃色要更飽和些。

Fig. 左邊爲灰平衡修正程序,右邊為icc程序,兩邊看起來差不多,icc程序的藍天更飽和些。

大致上來看icc程序與灰平衡程序呈現出差不多的效果,不過大家要知道icc程序必需過大量的數據測量及足夠的軟體資源才能達成。相較於灰平衡單點修正,灰平衡程序只要測一個點,就帶出差不多的效果,是一個相對很有效率的工作方法。

要仔細去比,icc 還是能帶來更全面的色彩準度,但icc也有它的缺點,在色域空間轉換時,最亮、最暗的地方以及最飽和的地方有時候會被壓縮到;用RGB Printer driver 直接驅動,有可能會有更好的dynamic range 及更飽和的顏色,這時候只要把灰平衡抓對,輸出品質不會有太大問題,有可能還會更飽和,更 pleasing。

9 7 月, 2024 › 色彩管理 › Administrator › no comments ›

cieClock

For questions and info:

[email protected]

這個是幾點幾分幾秒?

這個App 不是一個實用性工具,就當作一個色彩學教學的小工具吧。

這個App的目的主要是讓一些不熟悉cieLab座標的人透過時鐘方位的概念去熟悉一下 Lab 在色彩座標上的意義。

Fig. cie a* b* 座標。這個App的目的主要是讓一些不熟悉cieLab座標的人透過時鐘方位的概念去熟悉一下 Lab 在色彩座標上的意義。

Fig. 這個錶面代表10點46分16秒。

上圖的錶面為10點46分16秒,最外圍代表小時,中間這一圈代表分鐘,最裡面的圓圈代表秒數。配合cie a*b*座標解釋,10點鐘在a*b*圖色角度150處,色彩敘述為綠色偏黃,46分鐘大約在180度處,色彩敘述為綠色,16秒接近色角度0度,色彩描述為洋紅。整個錶面的構成為10點46分16秒。

不太有可能光靠顏色就可以把精確時間標出來,當然越熟悉Lab色座標的人能分辨得越精確。在引導教學的目的上,至少要知道綠色在左邊、洋紅在右邊、黃色在上面、藍色的下邊。 讓我們在談 Lab 色彩的時候能有一個基本的認知。

這種東西就是多看多熟悉,看久了,看到Lab數值就大概知道是怎麼回事。

這個App有三種呈現,最主要的當然就是cie a*b*錶面。

Fig. cie a*b*錶面。

第二個畫面則把數據呈現出來,數據內容為時、分、秒數值,其驅動的RGB數值及對應的Lab 數值。以下圖為例,9點鐘方向以RGB 0,173,117驅動,Lab 數值為61.93,-67.94,19.81。49分鐘方向以RGB 0,199,66驅動,Lab 數值為69.43,-90.69,62.61。39秒方向以RGB 0,164,204驅動,Lab 數值為62.06,-30.24,-33.57。

Fig. 9點鐘方向以RGB 0,173,117驅動,Lab 數值為61.93,-67.94,19.81。49分鐘方向以RGB 0,199,66驅動,Lab 數值為69.43,-90.69,62.61。39秒方向以RGB 0,164,204驅動,Lab 數值為62.06,-30.24,-33.57。

第三個畫面為day of the year,以畫面圖示,7月7號是一年中的第189天,色角度取(189/365)*360=186.4 度,取得Lab為59.65,-60.31,9.23, RGB 為 0,165,128。

Fig. 第三個畫面為day of the year,以畫面圖示,7月7號是一年中的第189天,色角度取(189/365)*360=186.4 度,取得Lab為59.65,-60.31,9.23, RGB 為 0,165,128。

如果在生日的時候打開這個頁面,就把這個顏色當成你的生日色吧!

如果要玩一個小遊戲,那就是一個鐘頭只能有一次,一秒鐘的時間能抓到一個完整的大圓點。下面這個10點50分50秒的圓點我花了3個鐘頭才抓到!很容易就錯過的。

Fig. 一個鐘頭只能有一次,一秒鐘的時間能抓到一個完整的大圓點。

以上,這個APP會爭取Google Play上架。願意用apk的可以在這裡下載。

https://fredkuo.idv.tw/source/apk/app-cieClock.apk

有bug請回報,有抓到大圓點的也可以貼上來。

17 6 月, 2024 › Uncategorized › Administrator › no comments ›

Press control on TV

印刷機中間調控制

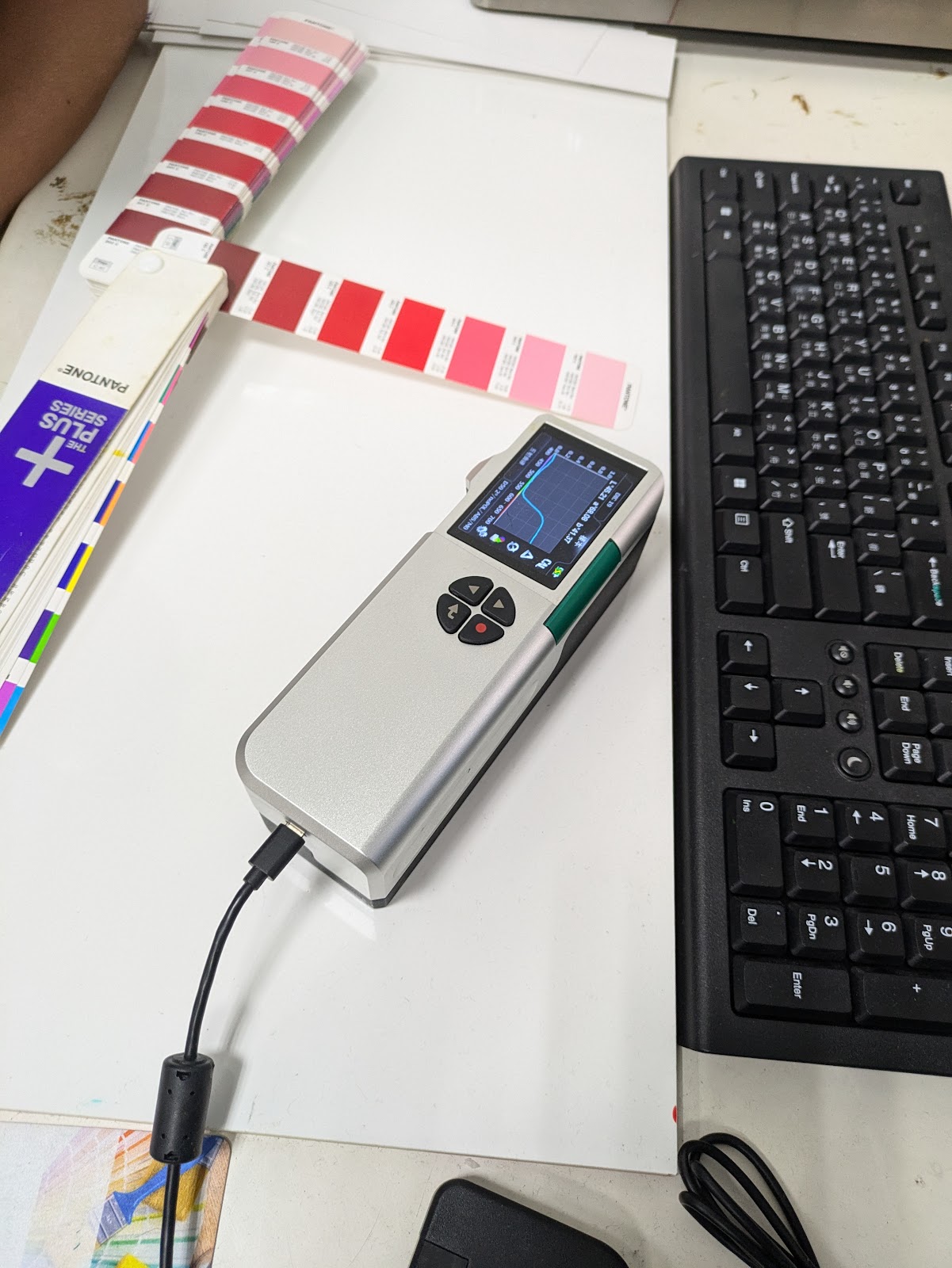

Fig. 上面三台儀器,屬性不同,但都有能力做有效的印刷機控制。

我經常講的,印機控制就兩件事:滿版控制到位與中間調到位。這個中間調到位也涵蓋了灰平衡到位。

滿版到位問題不大,撇開 Beers’s Law 可以協助做精確的滿版到位,一般印刷機師父會去做滿版濃度測量;只要油墨與紙張性質不變,在先前濃度的設定到位的情況下,維持滿版濃度就相當於維持滿版色度。

至於中間調,就很少師傅會去看,或者說,很多師傅都不知道怎麼去看中間調數據。

師父在印機操作的現場有很多種的狀態,大多數會去注意滿版濃度,不管是自動掃描或是手持儀器,但也只是看濃度(當然也有很多師父是手邊什麼儀器都沒有的,完全靠眼睛),會去看中間調的很少,如同前面講的,是根本不知道怎麼看中間調的數據。

對他們來說,中間調的操作,或者說是影像調性的操作,就是依賴眼睛跟經驗來操作。如果機器狀態好,技術好的師父可以把他們要的影像操作出來。但如果機器狀態不好,那就怎麼操作都操作不出來,這時候很多師父應對的方式是把責任推到印前,看是要修圖或是要改版調曲線。

這一次被要求協助監印的情況是:師父無法跟上樣張,而這個廠區並沒有印前部門,所以必須在印機這一端搞定。

Fig. 下面的那一張是樣張,上面是印刷現場;樣張比較偏橘紅,印刷比較是暗紅色;師父反映跟不到色。

師父手邊是有個濃度計,但他從來不知道這個濃度計也可以拿來量中間調。

Fig. 師父的濃度計,但從來不知道這個濃度計也可以拿來量中間調。

我協助監印,手邊最有效率的工具自然是i1Pro3加CT9導具,很快的就拉出第一道數據,

Fig. CT9 第一道數據。很明顯C座跟K座的網點擴張都太大。

從第一道數據就可以看出來印刷狀態有兩個很明顯的問題:K座跟C座的網點擴張都太大。

從數據觀察,K版下墨濃度不夠但網點擴張卻太大,很明顯的K色座網點擴張太大。

但真正影響到師父追色的問題是C座網點擴張太大。經驗上判斷,C滿版濃度只有1.21是不夠的(一般會是在1.4左右),在濃度不夠的狀況一下網點擴張還那麼大(+8),顯然C墨這個色座是有問題的。

由數據也反應出,因為C座的中間調太高,導致原本深橘紅的地方因C的過度介入而偏向暗紅色。

從數據上看,C 座的網點擴張已經超過8%,一般來講我會叫印前修CTP版調,但這個廠區沒有印前,那就只能動機器了。

第一個嘗試是調整壓力,從下一則數據觀察,C濃度從1.21加到1.39,但網點擴張從+8降到+4,顯示壓力調整是在正確方向。評分系統也從33.03進步到59.09。

Fig. C濃度從1.21加到1.39,但網點擴張從+8降到+4,顯示壓力調整是在正確方向。評分系統也從33.03進步到59.09。

經由各個方面的嘗試,大致上就是調整墨量、換橡皮布、調整壓力;順著數據繼續調整,一路到76.58分,影像看著還好,大致上可以交差了。

更重要的是師父也慢慢認知到調整中間調的重要性,而且知道機器本身就可以有某種程度的調整;有了這樣的認知,回應到我一開始講的那句話:印機控制就兩回事,滿版到位與中間調到位。而這兩件事情在印機師父本身就有很大的控制能力。

當然,最重要的還是:by Number。對數據要有認知,經由數據去了解機器的狀況,也經由數據去控制機器的狀況。

對我來說,這一次的演練,讓我了解到,在機器上能夠控制的程度,比我認知的,還要大。

Fig. 經由各個方面的嘗試,調整墨量、換橡皮布、調整壓力;順著數據做調整,一路到了76.58分。

印刷標準化,把師父的認知提升,會是一項非常重要的工作 。

後面來談一下本篇一開始的圖片說:三台儀器,屬性不同,但都有能力做有效的印刷機控制。

i1 + CT9 是我手邊最有效能的工具,但它必須掛一部電腦,必須操作軟體,這對某些師父來講會是個小門檻,雖然我已經讓它盡量簡單了,但畢竟不若手持那樣直覺與方便。

師父手邊的濃度計,操作起來簡單明瞭,但很可惜師傅從來沒有用它來測量中間調。經由這一次演練,簡單讓師父知道50%的版調要盡可能維持在62%到68%之間;簡單的訊息,已足夠讓師傅去掌握機器的狀態。

但濃度計的資訊面畢竟不若光譜儀那麼全面,而且i1 掃描的讀取能力也是這個手持濃度計比不上的。

Fig. 這個濃度計是可以拿來量中間調,但師父從來沒有用過這個功能。

再來是CR30,這個低階的光譜儀畢竟還是個光譜儀;取得到光譜,就可以計算濃度;有了濃度,就可以計算版調。有濃度有版調,就可以是一個有效的印機控制工具。

CR30的優勢是可以用手機操作,相對i1要用電腦操作是比較方便,在一些精度要求不高的狀況下我會直接用CR30來工作。它的缺點是精度不夠好,不過對版調或是灰平衡這類相對計算的工作是沒問題的。還有就是小面積色塊的對位不好操作。

以上,這三個儀器,都有能力做有效的印刷機控制。

Fig. CR30 這個低階光譜儀可以是一個有效的印機控制工具。

最後,還是要交代一下。我把該製版單位的CTP資料調出來,C版50%處已經下修到45.7%。比對第一組資料在C50%的位置是64+8=72,也就是説,C 版的實際印機擴張是72-45.7=26.3。這麼大的網點擴張師父可以渾然沒有知覺。

回到我上面講的一句話:要印刷標準化,把師父的認知提升,會是一項非常重要的工作 。

Fig. 把CTP的資料調出來,C版50%處已經下修到45.7%。比對第一組資料在C50%的位置是64+8=72,也就是説,C 版的實際印機擴張是72-45.7=26.3。

1 6 月, 2024 › Uncategorized › Administrator › no comments ›

About G7 +

談一下 G7 +

Printing United Alliance 在今年年初推出 G7+,顯然就是 G7 的後繼規格,開宗明義大標題就說明了這兩個規格在概念上的不同:Reference dataset (RPC) vs. algebraic concept

Fig. 開宗明義大標題就說明了這兩個規格在概念上的不同:Reference dataset (RPC) vs. algebraic concept

G7+ 版調目標值是基於某一個參照數據集Reference dataset (RPC),如 CRPC6 就是一個 reference dataset,相對於先前的目標值是從代數概念而來。這個代數指是TR015的版調曲線公式。

Fig. TR015 版調公式。

G7 +的版調值是來自 Reference dataset ,下面圖例是CRPC6的版調值(Tonality),以 CIEXYZ_Y來標示版調值。但要做為印刷目標值之前,必須經由印刷品的紙白及cmy300的CIE_Y來做修正。

Fig. CRPC6參照數據集的版調定義。

Fig. 要做為印刷的目標版調之前,參照數據集的版調必須經由印刷品的紙白及cmy300的CIE_Y來做修正,也就是上面的 scaled_RPC(Reference Printing Condition)。

神奇的是,就CRPC6 這個數據集,從TR015 與scaled_RPC算出來的結果幾乎是一致的。

Fig. CRPC6 這個數據集,從TR015 與scaled_RPC算出來的結果幾乎是一致的。灰色是 TR015 版調,粉色是 CRPC6 scaled_RPC 版調,幾乎是重疊的。

灰平衡的定義倒是有明顯的不同,撇開公式, G7+ 的灰平衡受紙張的影響更大。在舊的G7定義中,cmy300 處的 a*b*值直接歸零,在G7+ cmy300的a*b*值仍受到紙張影響,還會透出少許的色相。

Fig. TR015 灰平衡 a* b*定義。

Fig. G7+ 的灰平衡定義,a*,b*值須由 CIEXYZ 換算而來。

Fig. 以紙張 a*b* 值在 2.7,-6.6為例,在舊的G7定義,cmy300 處的 a*b*值直接歸零,在G7+ cmy300的a*b*值仍受到紙張影響,還會透出少許的色相。

除了版調與灰平衡定義不同,G7+提出一個新的元素:High Density Smoothing(HDS),他主要帶來的影響就是要避免高濃度漸層斷階,讓高濃度部分層次更順暢。這個元素也帶來新的檢測項目:ΔTVI。

Fig. DonHutchson 示範HDS在噴墨印表機高濃度階調的影響。比較一下右邊兩張圖,最右邊一張經由G7+校正,天空漸層的分佈相對平順。

相對來說,HDS主要給噴墨印表機這類比印刷機色域高出很多的設備,讓它在高飽和度的地方一樣有順暢的表現。相對於平版印刷機超過75%的部分在層次的表現已經有限,噴墨印表機這類高色域設備在超過75%還有很多表現空間,HDS的確保這個部分能有順暢的表現。

或者這麼說,當參照數據集色域越大,越能顯示HDS其效用。

在 G7+ 的驗證項目中,如前述,除了之前的 wΔL*_k、wΔL*_cmy and wΔCh外,因 HDS 又多了一個項目叫做ΔTVI。這個 ΔTVI 只發生在 CMY channel的 80%、85%、90%、95% 。也因為ΔTVI項目,wΔL*_cmy and wΔCh只需測到2%-75%。

Fig. MaxΔTVI 與 Average ΔTVI 算法。

同樣的,為因應HDS, G7+ 也推出新的P2P導具:P2P75+ target。主要變化是取消RGB 95%色塊,再加入 CMY 75%及85%色塊。舊的導具一樣可以做G7 +,舊導具缺的 cmy 75%及85%部分,可以用內差補點算出來,帶出來的數據不至於有太大的差異。

Fig. G7+ 也推出新的P2P導具:P2P75+ target。主要變化是取消RGB 95%色塊,再加入 CMY 75%及85%色塊。

既然公式都有了,我的工具自然也要能跟上。就我的工作場合,先寫了CRPC6參照組。

目前我把 G7、G7+兩個規格都放上來,先觀察一陣子再來決定要不要將這兩個功能分開。

Fig. ΔL*與 Δa*Δb*圖示,上半部為G7規格,下半部為G7+規格。

Fig. Avgw∆L*、Maxw∆L*、Avgw∆Ch、Maxw∆Ch、Avg∆TVI、Max∆TVI各項規格數據。上半部爲G7規範,下半部為G7+規範,可以看出數據有點不同,但差異不會太大。

Fig. 同樣的,灰色修正邏輯也是兩套,上爲G7,下為G7+,是有一點點差別。

Fig. 為了處理RPC、SPC、scaled_RPC、HDS…及各種圖示需求的先導數據。

Fig. 為了處理∆TVI的先導數具。

Fig. 各種樣本測試,三點(25%、50%、75%)灰色預測邏輯還是管用的。

以上,把理論搞清楚,工具也做出來了,工具流程介面與數據呈現方式要再整理一下。