icc profile from phone

icc profile from phone

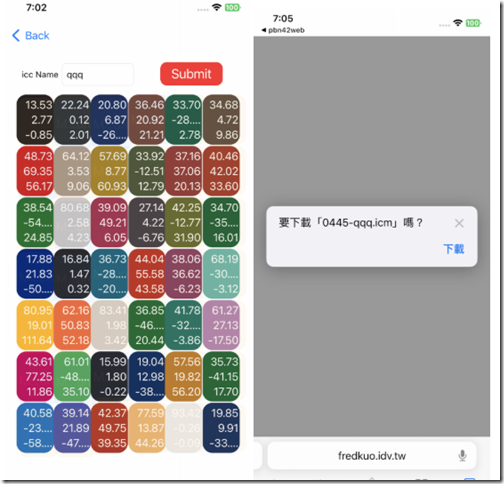

手機 icc profile 工具

如之前發文,我盡可能要把色彩工作在手機裏完成,已陸續完成印刷品10格檢測、23格檢測、光譜濃度計、特別色資料庫追色……這些都是簡潔有效的工具;那色彩管理的核心 icc profile 能做嗎?能做到多好?

icc profile 的基本精神是對設備取樣然後建立對應表,取樣當然是越多越好,於是就需要像i1、io、isis 這類能大量取樣的設備,但這些設備再加上軟體就是一個在成本上與技術上的都是相對高的門檻。我的工作目標之一就是要降低這些設備成本與技術的門檻。

工具的基本邏輯很單純:在手機端(地端)量取樣本,把數據送往雲端運算,計算出profile後再由地端下載。

這樣的工作結構沒有問題,問題是我希望在手機上操作的格數越少越好,那幾個色塊才足以取得質量夠好的profile?

以i1profiler 這個軟體為例,printer profile 最少格數是400個。問了ChatGPT 與Claude ,它們的答案是至少200個。200個我都覺得太多了,很難想像要求user以單點模式去取200個樣本,太冗長,太花時間。我自己試著一分鐘可以單點操作42個樣本,那就來個6×7=42的矩陣樣本吧!

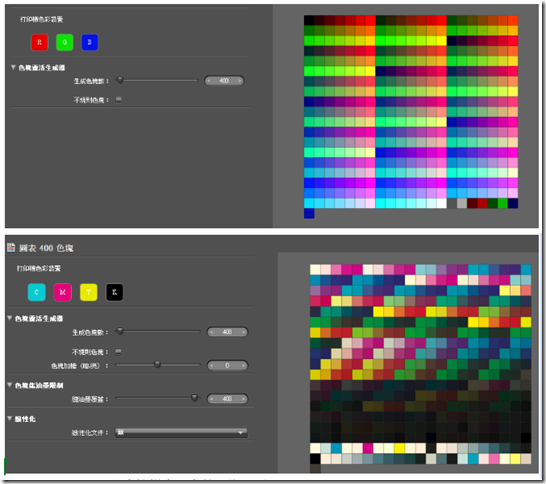

Fig. RGB Printer 或是 CMYK Printer,i1profiler 印表機樣本最少數量為400個。

我問Claude,如果我只能用42個樣本,它有什麼建議,於是有了這樣的組合:(…from

Claude)

Primary Colors & Extremes (8 patches):

-

Pure RGB primaries: R100, G100, B100

-

RGB combinations: RG, RB, GB, RGB (white)

-

Black: R0+G0+B0

Gray Scale (6 patches):

-

Distributed gray levels: 10%, 25%, 50%, 75%, 87.5%, 90%

Secondary & Tertiary Colors (12 patches):

-

50% combinations: R100+G50+B50, etc.

-

25%-75% combinations for color mixing characterization

Gamut Boundary Colors (8 patches):

-

High saturation colors at different lightness levels

-

Critical for defining the RGB color space boundaries

Mixed Tone Colors (8 patches):

-

Complex RGB combinations that help characterize color mixing

-

Important for smooth gradations and color accuracy

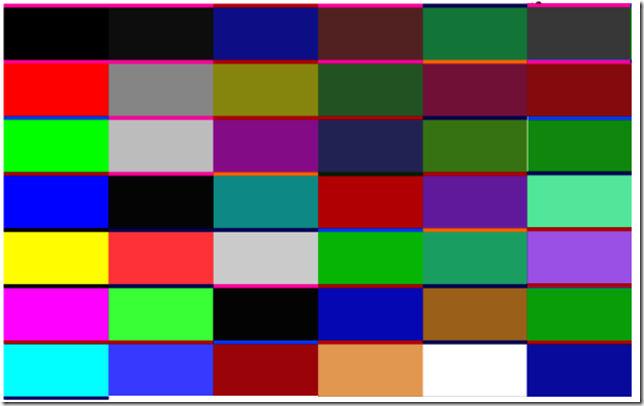

整體安排很合邏輯,其中有6格用來做灰平衡,如同G7邏輯:只要把灰色塊的調子與灰差做好,影像表現就不會太差。就不曉得這個組合的表現怎麼樣?

Fig. 6×7 42格RGB Printer 樣本。

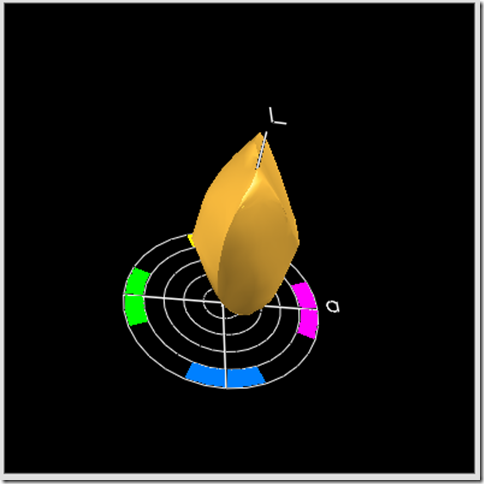

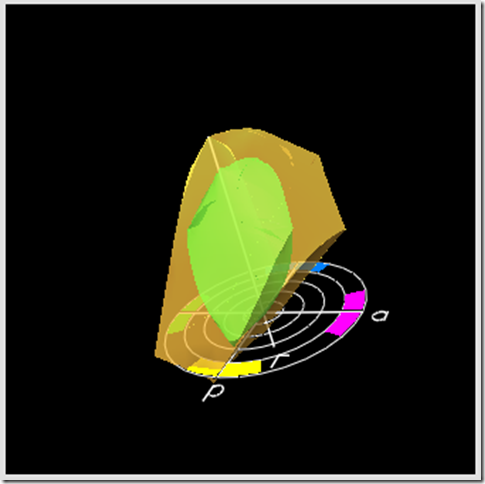

先看色域立方圖,儘管只有42個樣本,色域的3D結構還算完整,用起來不用太擔心。

Fig. 色域立方圖,儘管只有42個樣本,色域的3D結構還算完整。

Fig. P3 to RGB Printer,色域能力本身就差別很大,最大亮度及最飽和部分都會差很多。外圍黃色部分為P3 色域,內部綠色部分為RGB Printer 色域。

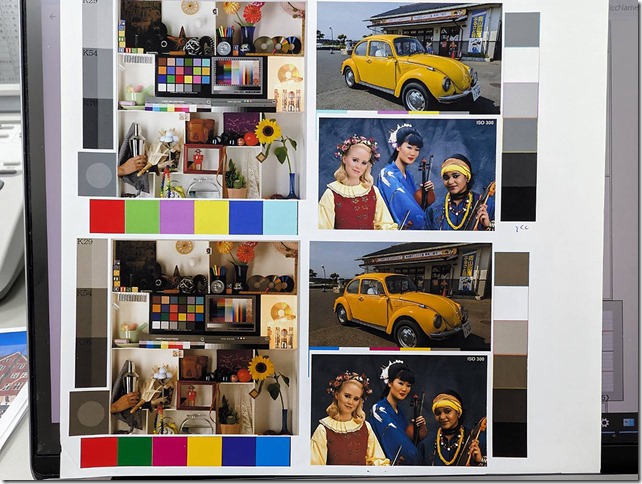

這次是一個P3RGB(MackBook Pro)到RGB Printer 的測試,色域能力本身就差別很大,最大亮度及最飽和部分都會差很多,但灰平衡可以要求到位,在數據評估上會以灰平衡為主。

從下面圖示可以看出icc 的修正在版調及灰平衡有很大的效益。

Fig. 下圖為印表機原始狀態,上圖為icc 修正狀態,可以明顯看出這個只有42格樣本的icc profile在調子與灰平衡有很大的改善。

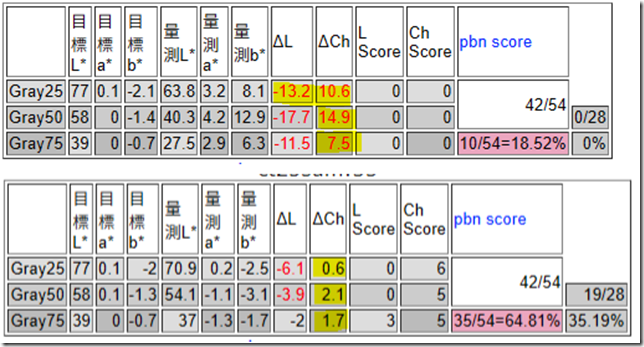

從數據觀點來看一下這個 icc profile 的灰色評分:原始狀態調子與灰平衡全不到位,分數為0/28;icc 修正後分數為19/28,如果把調子與灰分開看,icc 的調子為3/10,灰平衡為16/18。

Fig. 上爲原始狀態,調子與灰平衡全不到位,分數為0/28;下為 icc 修正,分數為19/28,如果把調子與灰分開看,icc 的調子為3/10,灰平衡為16/18。

從色域比較圖示可以看出最大亮度及最飽和部分都差別很大,基於這最大亮度差異,輸出調子的結構有必要重新分佈以達到更好的視覺效果。icc 裏有相對色度(relative colorimetric) 與感應式(perceptual)來處理色域差異間的對應,不過在這次測試中,這兩個對應似乎還未能達到我認為好看(pleasing)的效果。

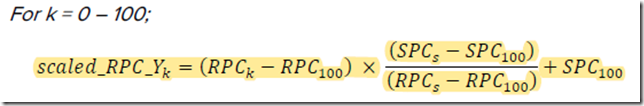

當然 pleasing 的認定很難數據化,我試著以G7+的規則應用到P3 顯示幕到印表機輸出的調子分佈做一下測試,程序及成果如下:

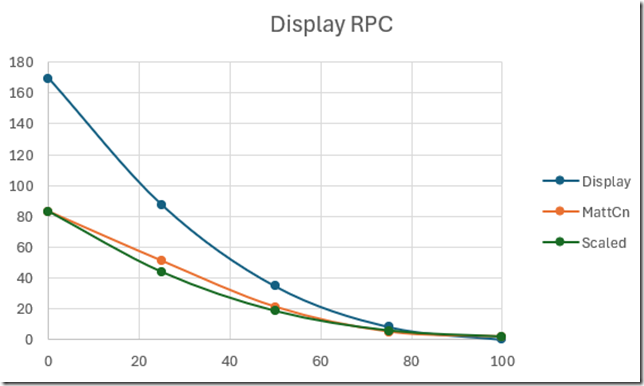

G7+ 版調是以CRPC6 為參考空間(RPC),我這次是以P3 顯示為參考空間(RPC),印表機為樣本空間(SPC),依G7+規則重組輸出版調,與icc 輸出來比較一下視覺效果。

Fig. G7+ 版調重組公式。

Fig. 藍色為顯示器版調,橘色為印表機輸出版調,綠色為重新計算的G7+版調。

Fig. 圖像原稿

Fig. 上為icc 輸出(相對色度),下為 G7+ 輸出,感覺 icc relative 輸出為保留更大範圍的色彩精確度犧牲調子及飽和度;G7+輸出的版調反差更大,更 pleasing,但色彩精確度較差。

Fig. 再一個例子,左為icc 輸出,右為G7+輸出,G7+帶出來的調子更討喜一些。

作為色域相差極大的輸出,我會更傾向於好看的輸出而不是 icc 原則性的輸出,當然這個”好看”無法數據定義,但大致上是淺色更明亮,飽和度更高的方向。

最後還是要提一下,如果不是牽涉到色域對應,以絕對色度(absolute colorimetric)方式來輸出色彩,那這個 icc profile 的能力如何?

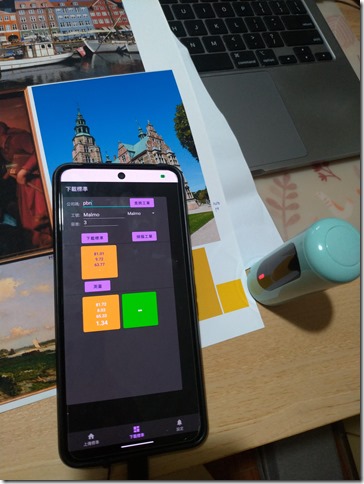

參考上一篇發文,我在瑞典馬爾默圖書館紀錄了一個色彩,經由這個 profile 以絕對色度輸出,取得的色差是de00 1.34。以如此低階的儀器以及這麼少格數的操作還能取得de00 1.34,算是非常夠用了。

Fig. 在瑞典馬爾默圖書館紀錄了一個色彩,經由這個 profile 以絕對色度輸出,取得的色差是de00 1.34。以如此低階的儀器以及這麼少格數的操作還能取得de00 1.34,算是非常夠用了。

總結一下,用手機配合一個低階光譜儀以及最少格數(42)的操作,也能取得一個堪用的profile。

操作影片參考連結:https://www.youtube.com/watch?v=893I4HdaAeg

#Printbynumber

#G7plus

#iccprofile

尚無留言

Comments RSS

Comments RSS

TrackBack Identifier URI

TrackBack Identifier URI

No comments. Be the first.

Leave a comment

Leave a comment