23 8 月, 2021 › Uncategorized › Administrator › no comments ›

![clip_image002[22] clip_image002[22]](http://www.fredkuo.idv.tw/wordpress/wp-content/uploads/2021/08/clip_image00222_thumb.jpg)

印機師傅的操作邏輯很簡單:

在墨鍵上加加減減,把畫面上的色條高度壓到最低就是了!

它的意義是什麼?

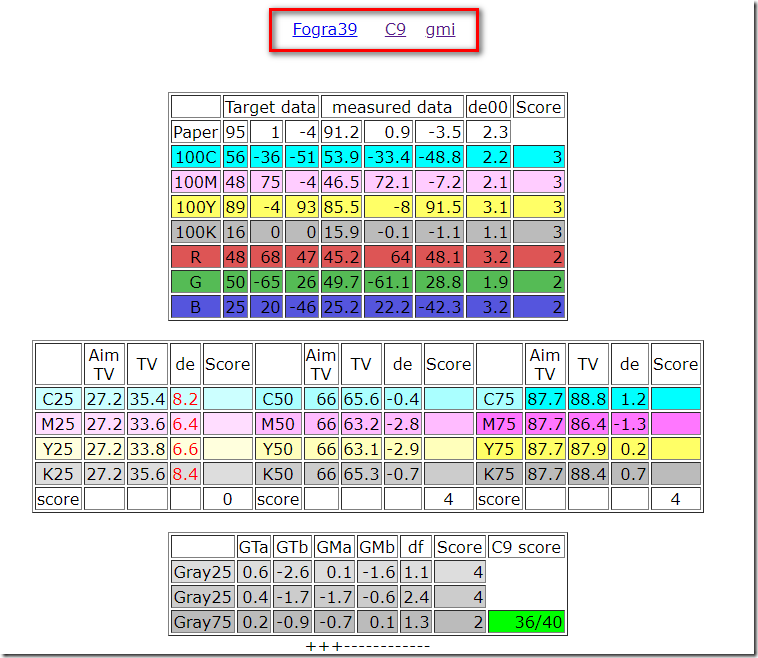

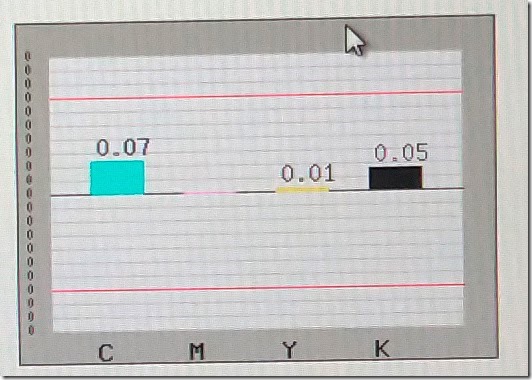

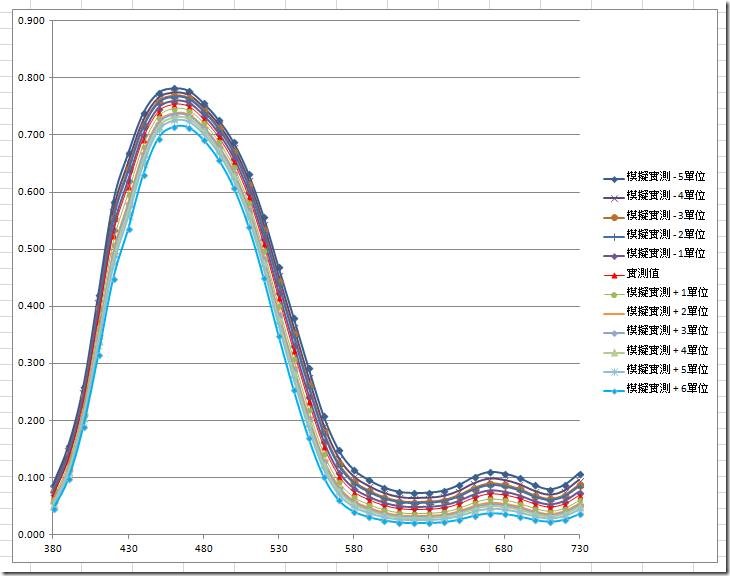

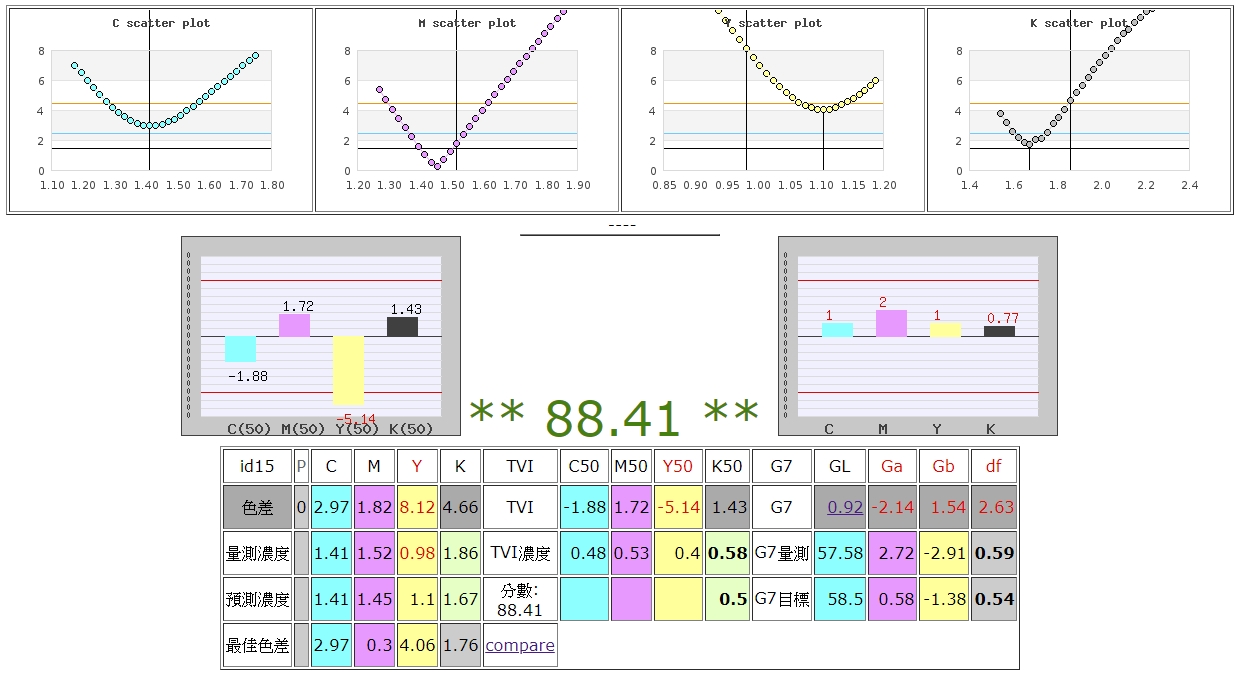

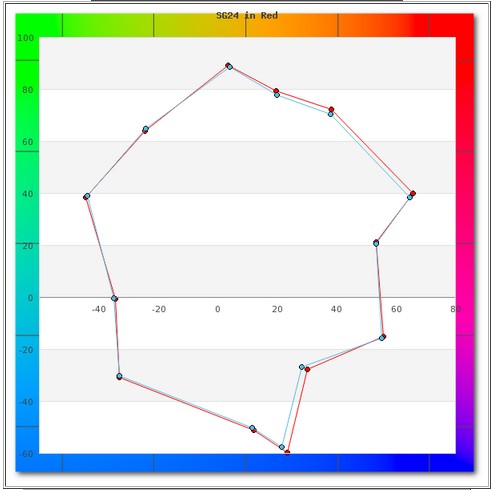

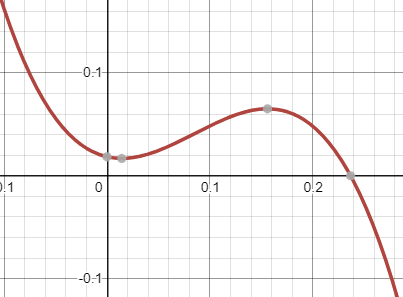

在取得 C50MY40 的 L*a*b* 後得到上圖的操作指令及下面的數值。

![clip_image004[16] clip_image004[16]](http://www.fredkuo.idv.tw/wordpress/wp-content/uploads/2021/08/clip_image00416_thumb.jpg)

這個例子的灰度差只有0.97(稍偏綠),亮度差為1.04(稍暗)。它已經符合了 G7 在C50MY40 這個色塊的規定。

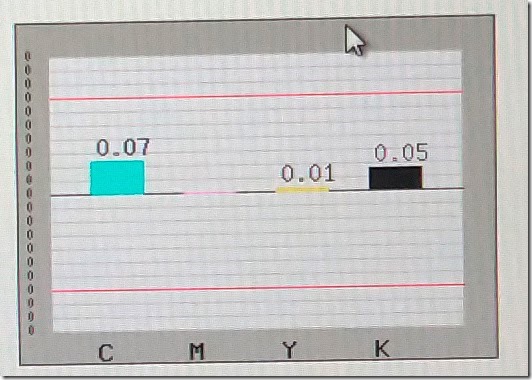

如果照畫面的指示將C降0.07濃度,自己腦補ㄧ下,L*值會增加(變亮),會更接近目標值(L*=57.46→58.5);a*、b*值也會增加(降C墨,色調往紅色方向偏),同樣更接近目標值(a*=-1.15→-0.43,b*=-1.16→-0.51),整個操作結果就是會更趨近G7規定的目標L*a*b*值 。

所以師傅的操作邏輯很單純:只要根據畫面指令加減油墨來壓低畫面上的色條高度就可以了!

接下來就是我的工具邏輯了。

我把這個維持C50MY40色度值(L*a*b*)的工具稱之為印機品質的基礎防線。

照G7規定:C50MY40的a*、b*目標值為紙白a*b*值的一半,L*目標值則來自TR015(TR015另找時間寫)。

之前我常說印刷標準化就兩件事:滿版色彩值到位與中間調到位。

這個說法一直都成立,只是在不同的標準化規範會有不同的定義。

滿版沒有問題,就是個固定的色彩值;

中間調定義就不一樣了,以 TV50 為例,

PSO 也是固定的數值(CMY14,K17 Fogra39) ;

G7 則沒有規定TV50 應該是哪一個數值。在G7裡,CMY TV 是用來實現目標L*a*b*的手段;而目標L*a*b* 是根據紙白定出 a*b* 值,再根據紙白亮度及CMY100亮度再經由 TR015 計算出L* 應該在哪裏。它的 TV 落點並沒有一定是哪個數值。

PSO 的好處是: 固定的數值容易被理解,從設計、印前、印機甚至到客戶,跟他們說明 TV50 因壓力關係會漲到64。這個說法理解上沒有問題,操作上也沒問題。我們單位跑了10年的PSO,基本上沒太大問題。然而沒太大問題的意思也會是:還是有些小問題,而這些小問題用 G7 的觀點是可以解決的。

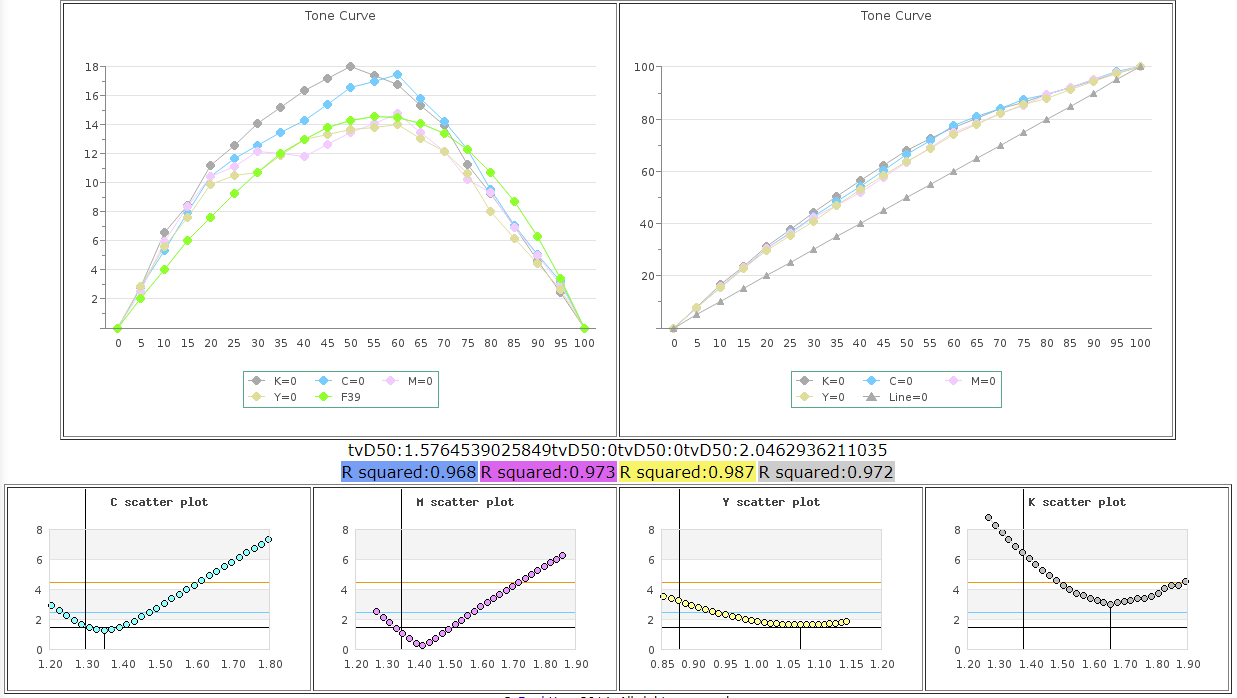

![clip_image005[5] clip_image005[5]](http://www.fredkuo.idv.tw/wordpress/wp-content/uploads/2021/08/clip_image0055_thumb.jpg)

Fig. PSO 的固定TV 觀點

那 G7 的好處是什麼?什麼叫做可以解決我們PSO 的小問題? 什麼又是我們PSO 的小問題(其實這個大小也很難界定)。

簡單講,G7 的好處對我來說,就是:有彈性…而且是有規則的彈性;然後它的依據是視覺的(L*a*b*) 而不是機械的(dot gain) 。

以視覺值做為目標的當然比機械值要好,這是基本觀點上G7 要比PSO 好的地方。

再來就是彈性規則。當紙張性質差別很大的時候,固定數值的PSO TV 值是很難用到別種紙張的,簡單講,特銅紙與模造紙的TV 是不能混用的。但G7 的Grayscale 觀點是可以的,G7的目標a*b*值動態的來自當時的紙白,L*值也是動態的來自當時的紙張與CMY100的亮度;這樣的彈性規則是可以用在任何紙張,甚至其他材料上面(紡織、陶磁);這個彈性規則是我認為G7要比PSO 好的地方;它的應用方式更靈活,應用範圍更廣。

相對G7 不好的地方也就是PSO 好的地方,PSO 的TV方法容易被理解,也容易被操作;G7 動態的 L*a*b* 目標值相對的不容易被理解,也不容易操作;我可以很清楚的要求師傅操作出某個 TV 值給我,但我很難跟師傅講請他操作某一個L*a*b* 值給我!

所以G7 在溝通、推展上相對是比較困難的。

要解決這個困難的關鍵在:工具。一個能有效的將 L*a*b* 意圖轉化成墨鍵操作的工具,師傅只要依工具指示操作墨鍵,就能達成目標的L*a*b* 值。

我的工具邏輯之前也都講過:用CT9 中C50M50Y50 與 C50MY40 形成聯立方程式,加上Beer’s Law預測最佳灰色塊落點,再將該光譜值反推回濃度,而“濃度”就是墨鍵可以操作的依據。

不知讀者有讀到了這裡沒有意識到CT9 少了什麼東西?

上面提到:G7 L* 目標值來自紙白、CMY100再經由TR015算出來。

沒錯,CT9 並沒有 CMY100這一格,所以我的工具是升級了,現在多加了CMY 100 這一格,應該要叫做 CT10 了。

![clip_image007[4] clip_image007[4]](http://www.fredkuo.idv.tw/wordpress/wp-content/uploads/2021/08/clip_image0074_thumb.jpg)

CT10 已經放給師傅使用使用一段時間,師傅表示紙張適用範圍更廣,工作起來更明確。

跟 CT9 比起來,CT9一開始是以PSO (Fogra39) 觀點出發( 固定 TV),後來加入 G7 動態紙白概念,那時L* 目標值是定在一個固定值;這個設定在銅版紙操作基本上沒問題,我們也一直這樣操作了一段時間,但在模造紙上這個固定的L* 值是有問題的,然後我不得不說我們師傅自有神奇的適應能力(這不也是好的師傅該具備的嗎?),這時師傅會只管灰差而不管L* ,就這樣我們也應付得下來。

CT10 下來後,我們在L* 有更清楚的依據,而不只是“應付”而已。

以上,是我工具邏輯的簡單交待;工具裏面會用到積分、三角函數、對數、多項性回歸、聯立方程式、Beer’s Law、TR015……,這些師傅都不用知道,他只要管在墨鍵上加加減減就可以了!

再來說明一下我為什麼把這個工具叫做印刷品質的基本防線,尤其是針對 C50MY40 這個色塊;當這個色塊的數值到位,它的品質不會有太大的失誤;但它必竟只是一個點,並不代表其它部位也是 OK 的;

但在這個基礎上,如果管理階層給予了這個系統G7 Grayscale 校正,那麼師傅操作的這個點就可以代表 Grayscale ;如果我們給予系統以 G7 Targeted 校正,那師傅操作的這個點就代表 G7 Targeted;如果油墨的性質更好一些,那這個點甚至可以代表 G7 Colorspace;所以,我們要達到哪一個G7 的層級是管理階層的意圖,師傅的責任就是加減墨鍵,把C50MY40這個色塊維持在最好的狀態而已。

所以我把這個色塊的操作叫做印刷品質的基礎防線,這個點做到了就可以立於不敗之地,之後只能是往更好的方向發展;反過來說,如果這個點都維持不了,那什麼規範的標準化也都別談了。

23 8 月, 2021 › Uncategorized › Administrator › no comments ›

另一個小突破

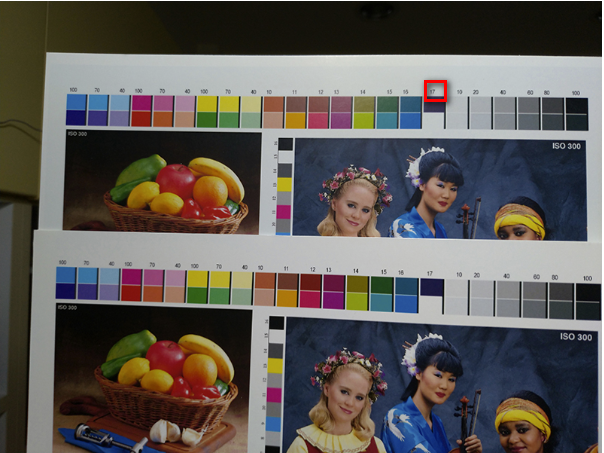

上一次的重要突破交給師傅使用已經兩個星期,追蹤觀察下來,很明確的發揮它的效用;之前師傅著重在 TV的操作指令已經完全轉到灰平衡的操作指令;之前灰差在2~3之間,現在都可以維持在1左右。另一個很有趣的發現是,師傅跟我說他在操作其它紙類時(模造紙)只注重在灰平衡工具的操作(不管滿版與TV)就可以把品質維持得很好,這個灰平衡工具他可以用在任何的紙類,單一的操作邏輯與手法就可以將品質維持住,對他來說是一個非常好的工作方法。

![clip_image002[18] clip_image002[18]](http://www.fredkuo.idv.tw/wordpress/wp-content/uploads/2021/08/clip_image00218_thumb.jpg)

這個工具已經獲得師傅非常正面的認可,那我這次要談的小突破是怎麼回事?還有這個必要嗎?

事情就要從這個地方說起了!

不管是不是要做標準化,傳統上,印刷廠的師傅會有一個動作就是,用手持儀器來測量單點的濃度;這樣的工作習慣一直被維持下來,但 (CT9)strip reading對他們來講就非常的陌生,很不習慣。這個師傅一開始也是習慣用單點的方式去獲得數據,也是經過一段時間才轉到用strip reading去一次讀取9格的數據,但一旦熟悉了一次9格的strip reading,就再也回不去單點測量了。

這一次到一個新的單位測試,果然師傅有還是要求要從單點量測開始。

目前單點量測在CMYK主色的判斷與CMYK 50 處的判斷都沒有問題,問題是,當我在測量K50與灰色塊(C50MY40)的時候,它們的Lab數值是非常接近的,那我怎麼知道進來的數據到底是K50還是灰色塊?這牽涉到我的程式反映出來的指令到底是會是針對K50,還是針對灰平衡!?

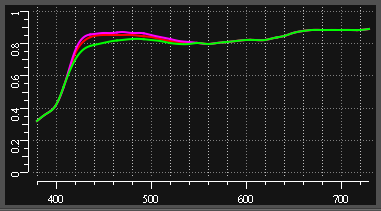

一直有在想怎麼處理這個問題。就如同上面講的,Lab數值實在非常接近,判斷點到底在哪裡?除開Lab,色角度(Hue)呢?飽和度(Chrome)呢?色角度就不用談了,灰色塊比起K50總有一點飽和度吧!?但好像也不對,灰色塊還是很有機會呈現跟K50一樣的chrome啊?

這裡的小突破就是,我找到了可以清楚的判斷K50與灰色塊的分辨方法!

![clip_image004[14] clip_image004[14]](http://www.fredkuo.idv.tw/wordpress/wp-content/uploads/2021/08/clip_image00414_thumb.jpg)

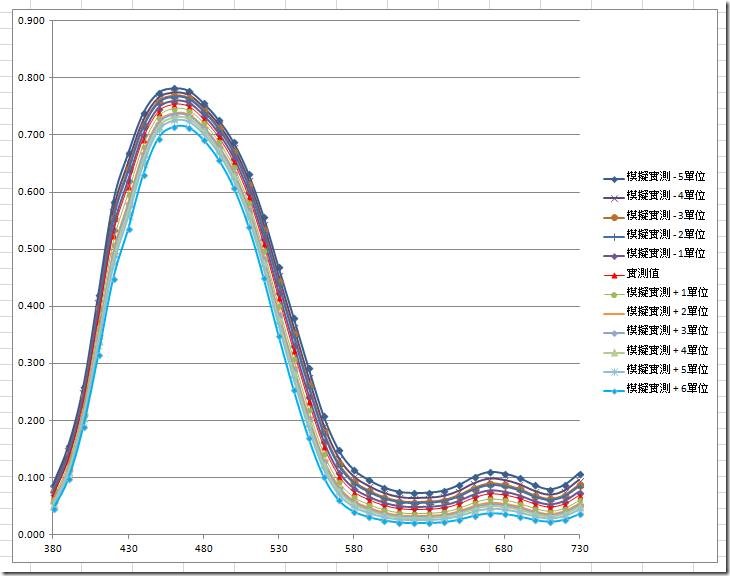

觀察上面兩組樣本,發現灰色塊在570nm的反射率會接近谷底而670nm的反射率會接近峰值;K50的反射率則會很平均的分佈,並沒有特別明顯的高低分佈。如此,我衹要拿570nm與670nm的反射率來比對,我可以很清楚的知道這筆進來的資料到底是灰色塊還是K50。

測試下來,這個邏輯非常的明確有効,即使K50與灰色塊有極相近的Lab值,仍能明確的判斷哪一個數據是K50?哪一個數據是灰色塊?這樣子師傅使用時收到的指令就非常的明確。

![clip_image006[12] clip_image006[12]](http://www.fredkuo.idv.tw/wordpress/wp-content/uploads/2021/08/clip_image00612_thumb.jpg)

Fig. 單點工具成功判斷進來的資料是K50而反應TV的指令。

![clip_image008[18] clip_image008[18]](http://www.fredkuo.idv.tw/wordpress/wp-content/uploads/2021/08/clip_image00818_thumb.jpg)

Fig. 單點工具成功判斷進來的資料是灰色塊而反應C、M、Y50的放墨修正指令。

雖然是一個相對較小的技術突破,但經由此簡單的設備、簡單的工作方法,這是一個將印刷機師傅帶往數據世界的一個重要突破點。這批新的師傅終究還是要進化到以strip reading 同時取得9格數據的工作方式,但在起始階段,這個單工具的突破,還是有它重要的角色。

#幫印刷師傅寫工具

23 8 月, 2021 › Uncategorized › Administrator › no comments ›

雲(遠)端看印

![clip_image002[14] clip_image002[14]](http://www.fredkuo.idv.tw/wordpress/wp-content/uploads/2021/08/clip_image00214_thumb.jpg)

基於Iot(Internet of thing),所有的設備都要將它的運作狀況或是運作成果傳給雲端,雲端會提供一些能力,比如,可以是根據收回來的資訊回校機器平臺,可以是將運作狀況的數據交由管理階層監看,可以是成品品質的數據,交由客戶在線上驗收…

在雲端看印這件事情上,機制上已經有了,觀念上就要大家溝通一下了。

==========================================

我先把工作概念説明一下:

*以CT9為基礎(4個主色,4個中間調加灰平衡)

*印刷廠在印刷時每間隔一段時間(或張數)刷一次CT9資訊上傳雲端。

*印機師傅經由雲端的分析結果來調整他的放墨量及印壓以達到合格的滿版色彩與中間調。

*管理部門可以經由雲端即時知道目前機臺的操作結果。

*客戶可以經由雲端即時知道其印件的操作成果。

*印刷品質由滿版色差、中間調差值及灰色差值形成一套評分制度。

*驗收的數據規則由印刷廠及客戶雙方互相達成協議。(比如說70%的取樣數據必須達成75分以上的分數)

================================================================

目前的工作機制:

*印機師傅由colorport讀取CT9色條。

![clip_image004[10] clip_image004[10]](http://www.fredkuo.idv.tw/wordpress/wp-content/uploads/2021/08/clip_image00410_thumb.jpg)

Fig. 印件皆加入CT9色條

*由程式機器人自動將colorport的光譜資料(CGATS 380nm~730nm)上傳雲端。

*師傅根據雲端的數據分析調整他的放墨量及印壓以趨近規定的滿版色彩值、中間調及灰平衡。

![clip_image006[8] clip_image006[8]](http://www.fredkuo.idv.tw/wordpress/wp-content/uploads/2021/08/clip_image0068_thumb.jpg)

![clip_image008[14] clip_image008[14]](http://www.fredkuo.idv.tw/wordpress/wp-content/uploads/2021/08/clip_image00814_thumb.jpg)

Fig. CT9 的數據回應

*工作中的印件會根據印件號碼及公司代碼形成一個工作網址,可以用qrcode的方式發佈。

*管理部門發佈qr code給客戶,客戶依qrcode可透過雲端瞭解目前印件的狀態。

![clip_image010[14] clip_image010[14]](http://www.fredkuo.idv.tw/wordpress/wp-content/uploads/2021/08/clip_image01014_thumb.jpg)

Fig. qrcode on colorport CGATS M0

![clip_image012[12] clip_image012[12]](http://www.fredkuo.idv.tw/wordpress/wp-content/uploads/2021/08/clip_image01212_thumb.jpg)

Fig. qrcode on i1 profiler cxf M1

(ps.以上數據為測試數據非正式生產數據。)

=================================================================

發展中:

.由於Colorport衹能讀取M0,勢必要發展其它讀取M1的機制。

.cxf 會是以後重要的格式, 決定直接發展cxf parser。

.基本上衹要是文字基礎(txt based)的光譜資料都可以被parsing。

. i1 profiler 的cxf parser 已發展完成。自動上傳程式機器人還在嘗試。目前衹能手動上傳cfx檔案。工作網址如下。

![clip_image014[8] clip_image014[8]](http://www.fredkuo.idv.tw/wordpress/wp-content/uploads/2021/08/clip_image0148_thumb.jpg)

Fig. 工作網址及資訊輸入欄位。

.在工作網址中可填入印件編號及公司的英文代碼(8個字母以內)。該批的工作數據會集合在公司代碼與印件編號的指定之下。

* i1 profiler CT9 導表敘述(TDF) 於此取得: pbn.acsite.org/CT9_cxfTDF.zip

![clip_image016[8] clip_image016[8]](http://www.fredkuo.idv.tw/wordpress/wp-content/uploads/2021/08/clip_image0168_thumb.jpg)

Fig. 將CT9.rwxf拖拉入"定義圖表"即可由i1 profiler 讀取 CT9 色條。

.上傳數據後點選"歷程"可看到該批印件的整合資訉及其網頁qrcode。

![clip_image018[6] clip_image018[6]](http://www.fredkuo.idv.tw/wordpress/wp-content/uploads/2021/08/clip_image0186_thumb.jpg)

..我colorport 的 solution已可以完全放給印機師傅使用;要在斑馬尺刷兩次的i1 profiler的solution看來很難交給師傅使用。不過管理及品管人員應該是用得上來。

==================================================================

預計發展:

.長期監看滿版濃度與中間調的數據,當兩者相對關係異常時對管理部門發出檢查設備的通知。(最經常的處理狀況就是換掉橡皮布)

.中間調的差值分數必須權重21階(0%,5%~95%,100% CT21/84)的網點分佈狀況(R square)。

.結合公司ERP的印件編號及客戶資料,當印機師傅刷入第1筆資料時,會自動發佈qrcode給管理部門及客戶。

.廠房的溫濕度以Iot的方式納入監看。

.水槽液的ph值及導電度以Iot的方式納入監看。

.將印件的品質與廠房的溫濕度與水槽液的ph值及電導度做關聯性監看,以期在印件發生問題時迅速的找到問題點,進而預防未來問題的發生。

.有否可能將雲端的控墨資訊對接到印刷機的控墨鍵?

.長期監看滿版色彩值與濃度值的關係,以瞭解油墨的色彩能力與穩定性。

.由SDK直接取得數據可以精簡操作程序及加速反應效率。

================================================

觀念溝通一下:

你相信數字嗎?Do you believe in number?

*對於客戶端。

你相信數字嗎?

你相信當系統顯示出好的分數就代表好的品質嗎?

你願意接受標準化規範的寬容範圍嗎?

你願意用數字的系統與生產方達成驗收與否的協議嗎?

*對於印刷機操作人員。

你相信數字嗎?

你相信當你把數據操作到好的範圍,就代表好的印刷品質嗎?

你相信當你把數據操作到某個範圍,管理階層或客戶就不會再找你麻煩嗎?

*對於印刷廠的管理階層。

你相信數字嗎?

你相信當系統顯示出好的分數就代表好的品質嗎?

你相信透過雲端的分數系統能評估某一個師傅或某一個機臺或某一個分廠的能力嗎?

你會要求你的師傅進入數字系統嗎?

你要怎麼要求你的師傅進入數字系統?

你的客戶相信數字系統嗎?

你要怎麼樣讓客戶相信你的數字系統?

=======================================================

**如果各方面都願意相信數字系統。

.印機師傅只需要努力操作到某個數據範圍就不用擔心被管理階層與客戶端找麻煩。

.管理人員依數字規範要求,不用看師傅臉色也不怕客戶驗收刁難。

.總公司(生產方)的管理人員可以在雲端管理世界各地分公司的色彩品質。

.總公司(買方)的採購人員可以在雲端知道世界各地生產單位的色彩品質。

.數字系統對各個方面(客戶、管理、操作…)都會形成壓力,但同時也對各個方面帶來保障。

.當印件品質出現問題時,有數據的基礎可以很快的找到問題點。而不是各個部門間互相甩鍋。

.不僅僅是使用於印刷產業,所有色彩關聯到的產業如紡織、陶瓷、建材…都可以建立其色彩數字系統。

.有了數據之後,會有更多雲端管理、自動化、大數據的題目可以發展。

———————————————————————

.got no pruduct here, just way of doing things.

這裡沒有產品(商品),能提供的是找尋工作的方法。

.stick on number.

遵守數字規範。這個規範可以是Fogra,可以是G7,可以是15339,可以是15311,也可以都不是而是自定的標準;數據來源不一定是i1,也可以是eXact、Techkon、datacolor… 任何可以輸出光譜資料值的量測設備都可以。

#疫情期間。在家看印

23 8 月, 2021 › Uncategorized › Administrator › no comments ›

版調計算

我常說的, 印刷標準化就兩件事而已, 滿版的色彩位置及中間調的位置。

滿版色彩位置的操作要依賴濃度這個概念,濃度的計算之前談過,請參考這裡:

http://www.fredkuo.idv.tw/wordpress/?p=2972

這次談一下版調(中間調)的計算。

在談版調計算之前,我先把幾個名詞說明一下:

網點(dot area) vs. 版調值(Tone Value, TV)

網點擴張(Dot Gain) vs. 版調增值(Tone Value increament, TVI)

首先,在滿版 (solid) 的部份,ISO 12647-2 規範的是色彩值(CIE Lab),並沒有規範濃度值,這之前就談過。再來,ISO 在版調部份規範的是TVI值,並沒有提到Dot Gain 這個詞;在這裏把網點與版調這兩個辭説明一下:

網點,或網點面積,就是一個區域,它佔據的那個單位面積的多少百分比;然後還要注意到 ,它佔據的那個面積,本身也有濃度的影響;所以,同樣50%的網點,因為原始濃度的影響,在視覺上也會有深有淺.。

![clip_image002[10] clip_image002[10]](http://www.fredkuo.idv.tw/wordpress/wp-content/uploads/2021/08/clip_image00210_thumb.jpg)

Fig. C50%處能感受到調性(Tone Value),

![clip_image004[8] clip_image004[8]](http://www.fredkuo.idv.tw/wordpress/wp-content/uploads/2021/08/clip_image0048_thumb.jpg)

Fig. 下圖為上圖C50%處放大,下圖可以清楚看到網點面積,上圖只能感受到Tone Value。

如果用Tone Value(版調值)這個詞的話,它的計算來源是版底(紙張)、滿版與平網的相對關係,而,版底、滿版與平網的數據來源還是來自於光譜值。

由光譜值轉成濃度值的時候,我們可以用濃度來計算出以濃度為基準的版調值(Density TV);從光譜值轉成CIE XYZ時,我們可以用來算出Colorimetric TV;以Fogra39 為例,以濃度計算的TV,CMYK 在50%的增值分別是14,14,14,17,如果以CIE XYZ 來計算Colorimetric TV的話,CMYK 50%的增值分別是15.0, 13.7, 14.4, 17.2。

Fig. Fogra39 的 Density TV 曲線,Type 1 paper 取curves A (CMY) 及 B (K)。

Fig. Fogra39 的 Colorimetric TV 曲線

Dot area 指的是面積佔比,Tone Value則是源於光譜資料的視覺訊息;Dot area 當然也有視覺上的效應,但比起TV的計算,TV在視覺上的關聯還是比Dot area 要強很多;所以,在ISO 的規範裏,只提TVI 而不提Dot Gain;就像在標示滿版部位時,ISO裏面只提CIE Lab 而不提濃度,因為Lab 比濃度更接近視覺感受。

到目前為止,有關版調的計算,我們有:Dot area、Density TV及Colorimetric TV。

除了上述的三種方式。在前幾年發佈的ISO 20654 針對特別色提出了特別色的版調計算方式,也就是SCTV(Spot Color Tone Value)。

所以我們至少有4種TV的計算方式, 這4種方式的計算結果不盡相同,各有其使用時機。

我們就上述C50%的區塊來看看其計算結果:

1. 以 iCPlate2 量測 Dot area,數值為46.8%。

![clip_image008[10] clip_image008[10]](http://www.fredkuo.idv.tw/wordpress/wp-content/uploads/2021/08/clip_image00810_thumb.jpg)

![clip_image010[10] clip_image010[10]](http://www.fredkuo.idv.tw/wordpress/wp-content/uploads/2021/08/clip_image01010_thumb.jpg)

2-1 以 Xrite 500 量測Density TV,數值為66%

![clip_image012[8] clip_image012[8]](http://www.fredkuo.idv.tw/wordpress/wp-content/uploads/2021/08/clip_image0128_thumb.jpg)

2-2. 以 i1 取得光譜值,計算Density TV,數值為65.11%。

![clip_image014[6] clip_image014[6]](http://www.fredkuo.idv.tw/wordpress/wp-content/uploads/2021/08/clip_image0146_thumb.jpg)

3. 以 i1 取得光譜值,計算Colorimetric TV,數值為64.72%。

4. 以 i1 取得光譜值,計算SCTV,數值為60.95%。

![clip_image016[6] clip_image016[6]](http://www.fredkuo.idv.tw/wordpress/wp-content/uploads/2021/08/clip_image0166_thumb.jpg)

Fig. 同一光譜資料取得的Density TV、Colorimetric TV 及SCTV

再來談一下上面這4(5)組數據的差異:

1. 在第一、二組數據裏,Dot area 與 Density TV 的數值差異就很大;對於版調視覺的感受,TV 要比 Dot area 更適合。所以ISO 在版調的定義是TV(而且是Density TV)而不是Dot area。

2. 在2-1、2-2組數據,同樣是 Density TV 的Xrite 500 與 i1 光譜計算,差距將近 1,也只能說是sensor 元件差異吧!再者,繁複計算中四捨五入的落點是可以影響到1個百分比的差距。

3. 以同一組光譜資料計算的 Density TV 與 Colorimetric TV (2-2 與 第3組數據),差距會在1以內,這單純就是計算概念不同。

4. SCTV 與 Density TV (第4組數據與2-2)差距將近5個百分比,那,哪一組比較正確?

我的看法:SCTV算法會比較正確(更接近視覺感受),但是我們Density的用法實在太久了(Since ISO 5),業界很難改變既有的工作模式。

回到管理層面的概念,只要持續一種固定的工作模式,取回的數據就一直可以呈現管理上的價值。

回到我自己工具上的運用:計算印刷成品的版調(CT1、CT9、CT21、CT84)用的是 Density TV,計算印版時(CT21)用的是SCTV 計算。

照說,印版的量測,應該要用 iCPlate這種Dot area 的工具,我們在印版上評估的就是面積占比;但,如上所述,只要持續一種固定的工作模式,取回的數據就一直可以呈現管理上的價值。

再來,i1配合strip reading 模式,建立一條版調資訊就是十幾秒事而已;用iCPlate 去建立一條版調資訊再納入管理體系相對起來要花很多功夫,當要花太多時間去取得一個管理的節點的時候,這裡容易發生管理上的斷鏈;這裡要想的是,我們要用相對沒那麼精確的方式,但高頻率的、持續的取得管理數據;或是要求用較精確的方法,但是很久才取得一次管理數據!哪一種方式會是更好的管理成效?

最後再兩個看法:

1. 對於一些如紡織列印,陶瓷列印或是非傳統 ISO-2846 油墨基礎的廣色域印刷,TV部分可直接採用SCTV,濃度也直接採Spot Color Density,不必限制在舊有RGB濾片所帶出來的Density 與Density TV。

2. 在大規模的量產環境裡,配合一些 IT/MIS 能力會更有機會把色彩管理這個"管理"的層面做出成効,要不然只是很辛苦的做"色彩"而已。

23 8 月, 2021 › Uncategorized › Administrator › no comments ›

紙媒邀稿,文長,三個月前寫的,現在才發行,封面挺喜慶的,大家新年好!

![clip_image002[4] clip_image002[4]](http://www.fredkuo.idv.tw/wordpress/wp-content/uploads/2021/08/clip_image0024_thumb.jpg)

=======================================================

Print by Number 印刷產業與標準化的距離

我手上的最早有關印刷規範的ISO 文件是1996年的 ISO12647-2 draft。正式的12647-2文件要到2004年才正式發表。其實跟1996年的draft差異並不大。我也不曉得1996~2004年之間到底在喬什麼?但是我知道,國際組織的標準化雖然具備相當的科學本質,但喬的部分也不在少數;舉個例子,同樣基於ISO 12647-2 油墨的Fogra39 與 GRACoL2006,藍色(C+M)的L*a*b*分別是24,22,-46與24,17,-46,色差達到5個色差(ΔEab);同樣的油墨基礎,兩個單位的認知為什麼會有這麼大的差異?

不管怎樣,2004年的12647-2是ISO組織對平板印刷規範第1份明確的文件。很快的,2007年又做了部分修正。我帶的廠到目前都還是以2007年的規範為主,最主要的當然就是Fogra39。雖然現在已經是2019年了,雖然ISO12647-2在2013年也有新的版本,我還是在跑2007年的Fogra39;一方面Fogra39已經是一個完整的概念,從軟體環境的支援度到實際操作的指令都非常明確且完整;2013年的Fogra 51確實是更符合各項科學證據, 但目前我的主要儀器i1 在處理M1 資訊並不順暢;另一個理由是:現在能把Fogra39的概念實現出來,就已經可以解決很多問題了。

到目前為止,至少在我的工作場合,操作Fogra39已經是一種習慣,相對於之前無所依從的作業觀念,Fogra39的出現已經能帶來相當大的好處;從製稿到印前到印刷,各個部門都清楚知道各自需要完成哪些工作,整個生產程序得以更加流暢;當問題出現時,也可以迅速的找到問題所在。印刷標準化在我的工作場域裡,其優點是毋庸置疑的。

再回到所謂的印刷產業與標準化的距離。我在2008年底做了臺灣唯一一次的Fogra PSO認證,之後陸續在不同單位做過至少20次的G7資格書;在外面接觸的經驗,發現很多單位還是沒有標準化的觀念。我説的單位不只是僅指印刷廠,更往前的平面設計單位、製稿單位及印刷品採購者,也少有印刷標準化的觀念;所以Buyer不曉得可以用某種標準來要求印刷的生產品質,也不知道如何去檢驗印刷品是否達到某種規格;製稿單位也無意識要準備符合標準化的稿件。回到印刷廠,印機師傅在操作時都只是盡可能的跟樣,如果機器狀況在準範圍內還好,通常是機器脫離標準範圍時,師傅沒有檢討機器狀況,反而是要求印前部門修改影像來達到色彩效果;一來當機器脫離標準太多時是怎麼修都修不來的,二來這種毫無依據的做法只會造成大量時間與材料的浪費,也把稿件的色彩資訊流程全部打亂。所以印刷標準化是一種讓各階段色彩製程都有所依循的工作方法,是一個從採購到生產者都必須去實踐的觀念。

要做到整個產業的標準化,簡單來講,採購者要有觀念,觀念於印刷品可以要求哪些品質?也在於必須接受標準化規定的寬容範圍!而不是一味的要求自己心中設定的品質;生產者則要具備能力,有能力生產標準化規定的品質。如此,採購者有要求,生產者有能力。共同觀念的改變,才是將產業推向標準化的第一步。

再來,造成印刷業與標準化的障礙,來自技術上與軟硬體設備成本的門檻。不管是採購者要檢驗印刷品質是否達到標準,或是印刷廠要讓印刷機維持標準,都需具備一定的知識技術能力及相輔的軟硬體設備;如果技術門檻過高或是設備成本過高,這個距離當然也就拉大了;但說回來,新事物的學習本來就必須投入一定的精神與成本,業者當然會評估投入的精神與成本是否值得。作為一個標準化的推廣者,降低技術門檻與軟硬體設備的門檻會是一個重要的工作方向;於是有了我以下的工作方法,讓一部20年的印刷機,一個年輕師傅,一支還掛著GretagMacbeth 的i1,實現了把印刷標準化當成我們的日常。

技術與設備門檻的降低會是前往標準化目標的第二步。

說到想法的變革與門檻的降低,Print by Number會是這整個事件的中心思想。我第一次聽到Print by Number 這幾個字是在2003年參與一次時代雜誌推廣軟打樣的seminar 遇到RIT的鍾宜寧老師,從他口中聽到的這幾個字,突然一道光閃過!我是待印刷廠的,但是從來沒想過印刷品質的依據是要印到某一個規定的數值;之前印刷品的驗收一直都是所謂兩肇同意的情況下達成,所以沒有具體的數字規則作為依據。2003年當時ISO 12647-2還沒正式發表,G7組織還沒成立,這三個字就是印刷產業脫離品質驗收泥淖的光;直到2004年 ISO 12647-2正式發表,這個光終於有了具體形態。我在2008年底我做了Fogra PSO 之後,確立標準化是一個確實可行的工作觀念與工作方法,是實際要對產業帶來好處的;不是一個遙遠進步的西方組織用來彰顯優勢的口號。

ISO12647-2的發表,標示出了印刷標準上兩個具體的要求:一個是cmyk主色的色彩值,第二是版調的落點;也就是這兩件事而已。所以要實現印刷品質標準化,簡單講,就是主色與版調到位;以Fogra39為例,青墨 滿版就必印出L*a*b* 55,-37,-50 這個色彩值;中間調50%的地方就必須印到64%這個版調;這兩件事情做到了,你就達標了,就是這麼簡單的概念。

概念上很簡單,我把知識上的門檻先放在這兩個簡單的概念:主色到位,版調到位。再來就是軟硬體設備的門檻,我不曉得各位在做標準化認證的時候花了多少成本在軟硬體設備的建構,在我的設定裡,只要任何能取得光譜資訊的設備就可以達成標準化的最基本硬體需求。市面上最便宜的能取得光譜資料的設備應該就是i1了;再來我結合了現有的量測軟體及程式能力,將獲取的數據很快的在滿版與版調這兩個項目顯示出具體的操作指令;這個指令很單純的,就是加減油墨而已!只要加減油墨就可以將印刷品質帶到標準的範圍。另外,所顯示的資訊除了加減油墨的指令外,也提出如果加減墨的指令無法將印品帶到標準時,可以從哪些方向來改變印刷系統,才能使整個系統能夠進入標準化的範圍;比如說是要更換油墨或者改變CTP曲線,才能讓系統進入滿版與版調的規定範圍。

整個工作邏輯實行下來,實在沒有理由不能將印刷系統帶入標準範圍以內。

只要i1再加上軟體程序就可以達到標準化,所以軟硬體設備的成本門檻只要一支基礎光譜儀再加上一些軟體程序。目前程序是開放使用的,整體下來我把標準化的軟硬體設備成本降到只要一顆基礎光譜儀的成本。

再來談我的工具。一樣圍繞在這兩個重點,滿版與版調。版調說來單純些,只要取得紙張、滿版與平網的光譜值,就可以依光譜值計算出紙張、滿版與平網的濃度,版調值再依公式取得即可。滿版值決定要麻煩一些;傳統上印刷廠都會有標準濃度的設定,殊不知濃度並不等於色彩,ISO的規範裡只有標準色彩值,並沒有濃度這回事;所以當印刷廠說他們有標準濃度時表示想法還沒轉過來。ISO是規定標準色彩值,我們要的是色彩,濃度是實現不同色彩的手段;色彩是目的,濃度是手段;所以很多的情況是,在不同的紙張表面特質必須用不同的濃度去實現相同的標準色彩;是以濃度的操作是動態的,會隨著紙張特質不同而操作出不同的濃度。既然濃度需以動態的方式去操作,這對操作者直接帶來困擾。

即然滿版色彩值的操作是個困擾,那我們執行的方法是什麼? 都已經說是動態的了,那要依循什麼?我們有量測設備可以測色彩值,但,取得的色彩值有沒有落在標準範圍內?到底是要加墨還是減墨才能將色彩帶進標準範圍?這兩個問題對印刷師傅了來講馬上就卡住。

要如何幫師傅解決這兩個問題?再回到我的工具設計邏輯,師傅手上的動作就是加減墨而已。所以工作邏輯的設計就是在師傅測得資料後,明確的給出加墨減墨的指令,經由加墨減墨,印刷品質得以進到標準的範圍內。

現今市面上已經有量測設備如 eXact 可以做到這件事;也就是儀器讀取色塊資料後,比對設定的標準值,儀器會顯示色差及加減墨的指示。但當我把設備門檻拉低到i1時,i1本身只是一個讀取色彩光譜值的設備,後續衍生的各種功能,必須依賴軟體來處理。要將i1的光譜資訊處理到色差不是太大問題,但知道色差之後,到底要加墨還是減墨?要加多少減多少?一直找不到好的方法;早在2008年底做Fogra PSO時,德國稽核員有提到經由取樣不同濃度值而到到不同色彩值的方式來決定如何下墨;但實際操作起來還是太花時間,而且很難交給印刷師傅操作;這個問題一直是個困擾。

Fig.-1 比對濃度值與色差值以取得最佳下墨濃度

這個問題的解決又落到鐘老師的身上;有幸得到老師一個Excel工作表,裡面有一個Beer’s Law 的方法,可以只要取得一個色彩樣本,就可以用Beer’s Law 的方式預測要如何下墨才能到達設定的色彩值。這是一個RIT研究生在Excel裡貼來貼去的工具,我成功的把它進化到印刷師傅一個i1 click 動作就可以取得研究生貼了半天的Excel才能得到的結果;這是一個信仰科學邏輯,經由邏輯堆疊出來的成果。

這裡再簡單介紹一下Beer’s law在油墨預測的原理。假設我們取得一個青墨滿版的色彩光譜值,這個光譜值可以計算出濃度值及其 L*a*b*值,有了L*a*b*可以算出與目標的色差值 ;在Beer’s Law的運算裡,我們將是光譜380nm到730nm的反應值各加一個單位,可以得到第2條光譜分佈值,這條光譜分佈可以進而算出其色彩值與濃度值,如此,我們依序加減幾個單位的光譜分佈值,就可以得到若干條光譜分佈曲線,進而得到若干組L*a*b* 值及其濃度值,其中會有一組L*a*b*值會最接近我們的標準值,該組色彩值對應的濃度值,就是我們這個材料上最佳的放墨濃度;於此,印刷師傅的放墨指令有了依據,不再是憑感覺再操作加減墨而已,而是依據數據做出明確的動作。

Fig.-2 從實測光譜分布推演出虛擬光譜分布以比對出最佳色差

Beer’s Law 工具成功的解決了印刷師傅在色彩濃度操作時的困擾。印刷標準化的第一個要求:滿版色彩值落點於此得到充分的解決。

我們繼續組合工具能力。一個印刷品是由cmyk4個墨座共同形成,也就是我們必須取得青100,洋紅100,黃色100,黑色100,青50洋紅50黃50黑50總共8個樣本值才能評估這個印刷品;再加上如果要走G7的規格的話,還要加一個青50洋紅40黃40的灰色平衡色塊;再加上紙張本身的光譜值,總共10個色塊。將這10個色塊一起評估就能馬上知道整個印刷系統的狀態;依其數值指令,印刷機師傅可以馬上回應,將印刷品品質,帶入標準的範圍。

Fig.-3基礎組合導具

針對C50M40Y40 這個灰平衡色格,依照 G7 How to 手冊, 實際量測的L*a*b* 與目標L*a*b* 各自會有大於、等於、小於總共27種比對關係, 每一種比對的關係都有一個放墨的規則;只要遵守這些放墨規則, 調子與灰色平衡就會回到G7規定的位置,印刷品就不會問題;這是當初我在閱讀G7最吸引我的地方;但實際的生產過程中, 印刷師傅不可能有這麼快的反應, 所以這個概念幾年來我一直用不上來; 在這次工具的組合中, 我把這27種情況的反應交由程式來處理, 終於把這個G7 單點控制的能力組合在我的工具裡。這10格的組合工具, 同時提供滿版落點、Fogra39中間調及 G7的灰色平衡的工作指令。

![clip_image008[4] clip_image008[4]](http://www.fredkuo.idv.tw/wordpress/wp-content/uploads/2021/08/clip_image0084_thumb.jpg)

Fig.-4實際量測的L*a*b* 與目標L*a*b* 的27種比對關係

![clip_image010[4] clip_image010[4]](http://www.fredkuo.idv.tw/wordpress/wp-content/uploads/2021/08/clip_image0104_thumb.jpg)

Fig.-5 經由量測數據反應出加減墨指令

這10格的工具已經成為我們印機師傅的日常,這張相片是我們印機師傅控墨台的一個角落,一支還掛著GretagMacbeth的i1,一支10格長度的導尺;技術門檻就是一個strip reading的動作;設備成本的門檻就是一支 i1。

我們印刷產業跟標準化的距離到底有多遠?就是一顆心的距離吧!衹要有心,一支最基礎的光譜儀,再加上觀念上的轉換,就可以實現印刷標準化。對印刷廠是這樣,對採購者也是這樣;觀念上的轉換,再加上一支光譜儀 ,就可以去要求、去檢測你採購的印刷品是不是符合標準。

市面上當然有各種課程及軟硬體設備,甚或是自動化設備來幫助你達成標準化;有思想準備的,持續性的去運用他,應該都能發揮其應有的效益,但確實是有一定的學習與成本上的門檻;這裏演示的是另一種機會,有別於市場上的商業包裝,從一顆基礎的光譜儀開始,加上色彩學及程式能力,組合出最精減的動線與訊息指令,在幾乎沒有軟硬體成本門檻的狀況下,去達成有實質意義的印刷品質標準化。

然後我預測一個未來的場景:印刷業務報價單的各種項目,如開數、數量、裝訂…,還有一個項目叫作印刷標準,可能是Fogra39、Fogra51、GRACoL2006 ,或者CRPC6…. 。

當把標準作為印品採購的一個規格項目,印刷標準化才會是一個日常的,理所當然的行為,不再是一個很遙遠的標籤。

更多資訊,請參考:http://www.fredkuo.idv.tw/

23 12 月, 2019 › 色彩管理, Fogra, G7, 印刷標準化 › Administrator › no comments ›

我的工作邏輯是: By Number,

Number 可以用來做什麼?

可以用來確認印刷品質好不好(acuuracy)

可以用來引導印機師傅把品質印好。

(Fig. **CT9** 由圖例可得知,CY油墨品質不太好,Y墨座下墨太輕,K墨下墨太多,M墨多了 一點點;若要把灰色塊帶到目標值,降1格C、2格M、1格Y,可讓灰色塊趨近目標值。 此圖例滿版與灰平衡指令相互衝突,一般建議取灰平衡捨滿版)

可以用來確認品質穩不穩定(consistancy)

(Fig. **CT9 歷程** 圖例顯示,此印件檢測19次,主色色差都能維持在2以內,算是穩定的生產)

可以用來評估單一印件的精確度與穩定度

可以用來評估不同印件的精確度與穩定度

可以用來評估不同機台的精確度與穩定度

可以用來評估不同師傅的精確度與穩定度

可以用來評估同一機台在不同時間的精確度與穩定度

可以用來評估同一機台在不同師傅的精確度與穩定度

可以利用數學工具來預測怎麼下墨(Beer’s Law)

可以利用數學工具來確認油墨的品質到底好不好?

可以利用數學工具來確認這個油墨的工作區間。

(Fig. **CT1** 圖例顯示,油墨品質非常好,最佳狀態可達0.43個色差;實際下墨濃度為1.33,色差為3.01,若印到1.44濃度,可達最佳色差0.43;操作區間約在1.35到1.65 之間,都可將色差維持在5以內)

可以用來比對乾墨與濕墨之間的差異

(Fig. **CT9 compare** 圖例顯示,同一樣本經過1.2天,色差變化最大可達1.66,濃度變化最大達0.02,對於印刷時是濕墨驗收時是乾墨這樣的情況是很好的參考)

可以拿來跟規格比對(PSO、G7、gmi、C9…)

(Fig **CT23** gmi 與 C9 用同樣的23格色塊對印刷品評分)

可以用來評估噴墨印表機的墨水什麼時候才會穩定?

(Fig. **CT18 歷程** 一組紡織酸性染料墨水,同一樣本每10分鐘取數據,6次以後色差減少變動,依此邏輯,這組酸性染料墨水要在列印後60分鐘才開始其線性或icc的測量作業才會有穩定的icc品質)

可以很快的判斷設備的色域能力

(Fig. **CT12** 彩色雷射色域)

(Fig. **dptool** F2380顯示器色域)

(Fig. **CT18** 紡織酸性染料墨水色域)

(Fig. **CT12** 陶瓷釉料墨色域)

(Fig. **CC24 ** Colorchecker 相機擷取能力)

可以用來記錄ctp的穩定度。

可以在印刷品質出問題時,迅速的找出問題所在。

可以經由印機與印版的曲線比對,來找出印刷品質的問題。

(Fig. **CT21 compare** 印刷時覺得亮部黃色不夠,經比對印版與印機版調曲線,印機的網點擴張還算合理(press/plate R2=0.947),問題在於印版亮部網點不足,責任明顯在印前部門)

可以在印刷品質出問題時,經由數據的展示,把責任推到別的部門。

(Fig. **CT9** 同一套版,同一部印機,早晚兩班師傅印出不同樣貌,由數據馬上判定晚班操作不當)

可以經由印機曲線在不同時間的比對,評估橡皮布的狀況:

(Fig. **CT84**隔一個月對印機版調取樣*CT84*,在滿版濃度差異不多的情況下,版調有明顯差異,該是印機方面的問題,通常是橡皮布的問題)

** 這裡要談一下印機師傅與印前人員的一些衝突關係。普遍來講,當印刷品出了問題,老闆比較不會從印機部門下手;經常看到的處理方式是,把問題丟到印前部門,讓印前部門的人修改圖像資料去回應印刷師傅說他跟不上打樣的說法; 殊不知,衹要把數據拉出來,問題在哪裡都可以看得很清楚。

經驗上,印機部門的問題通常要多於印前部門,CTP操作的穩定度,相對於印機的穩定度是要大很多的。

**關於這個現象,一方面看到的是很多老闆叫不動印機師傅;一方面,要去動印機,它的成本是比較高的;基於這樣的情況,使得在印刷品出問題時,經常做的動作就是讓印前部門去修改圖像資料去補償印機的錯誤;這是一種負負得正的方法,某種程度是可以處理掉問題,但這樣的處理方式,它破壞了標準化的原則,是一種一直陷在修正錯誤的循環裏,是一種非常沒有效率的工作方法,

我們如果能用數據的觀點去處理問題,衹要把數據拉出來,該處理哪裡的問題就去處理哪裡的問題, 這才是標準化的意義,這樣才能在生產程序上帶來最大的效益。

(Fig. 這是一個印機怎麼印,業務都說不對的例子(左),丟給印前修了幾次稿,還是不對;當我取得數據,依指令讓滿版的的位置歸位,讓中間調位置歸位(Fogra39),原本的稿就能印出右邊的樣子,根本不需要修稿。印刷廠經常在印不到想要的色彩時就把問題就往印前丟,其實印刷機的問題一般來講比印版的問題多,衹是往往印刷機部門的設備成本組合通常遠遠大於印前部門,於是出問題的時候,要處理問題的時候,印前部門好像比較“叫得動”,於是又陷入了負負得正的循環……還是那句話,有了數據之後,該處理哪裡就處理哪裡。)

當這些數據都全部在雲端呈現的時候

管理者可以隨時知道印刷品質的狀況。

Buyer也可以隨時知道印刷品質的狀況。

母公司可以隨時知道子公司的印刷品質狀況。

管理者可以用數字來評估師傅的工作品質。

管理者可以用數字來評估某一機台的工作品質。

Buyer可以用數字來評估某一家工廠的工作品質。

===========================================================

以上衹是一些例子,説明當我們擁有數字的時侯可以做的事情,而其能衍生的應用還非常非常的多。

這裡也要提一下,如果收取及分析一組數據,是要花掉很多精神,很多時間,或是很高的成本,那也就算了;反正就這麼做,等出了問題再來解決就好了!

但如果收取/分析數據的工具是精簡的,而累積出來的數據其效益是這麼的龐大,為什麼不花點精神去實現它呢?

Tags: Fogra PSO, idealliance g7, 印刷標準化

6 12 月, 2019 › Fogra, G7, 印刷標準化 › Administrator › no comments ›

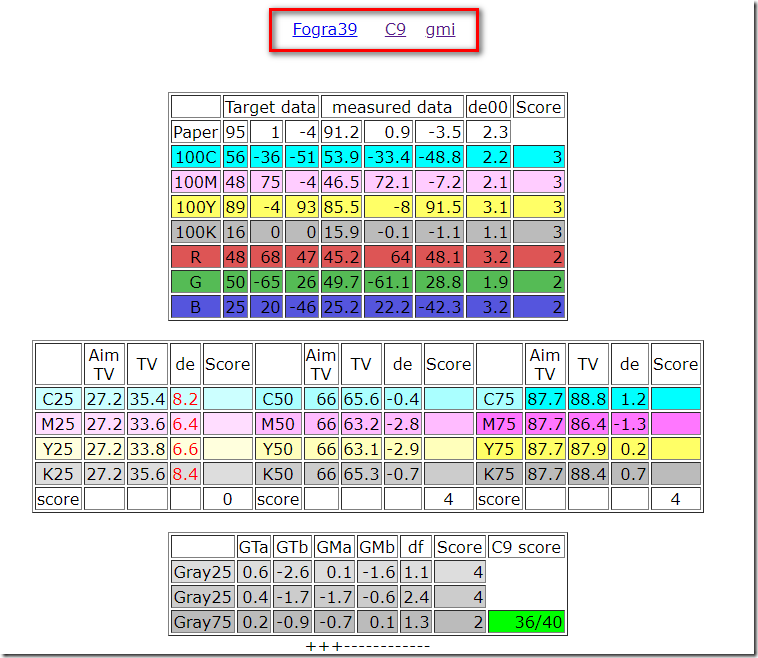

gmi/c9 用同樣的色塊來評估印刷品色彩品質,分數規則有一些不同,但精神是一樣的;大約就是對主色(CMYK)評分(含二次色RGB),對中間調評分,對灰平衡評分。

但同時對半色調與灰平衡評分有時候是有衝突的的;以下圖為例,當我的25%灰平衡差異(df)來到非常好的0.4時,Y25%的版調差是不合格的-3.9(合格為+-3以內),我該去修正我Y25%的版調嗎?

我的想法是:灰平衡比版調差重要,只要灰平衡到位,我不在意版調差跑到哪裡去!所以在這個案例我是不會去動Y25%的版調的。

所以我認為,類似gmi/c9 的評分系統,在"中間版調/灰平衡"的評分時,取其一即可,我會偏向取灰平衡即可。

不知大家看法如何?

ps. 版調資訊是非常重要的機械操作資訊,但它不是視覺資訊。

Tags: c9, G7, gm, 印刷標準化

29 11 月, 2019 › 印刷標準化 › Administrator › no comments ›

SCCA 工具出來後,第一個用上來的竟然是數位打樣。

在一個所謂的原紙打樣系統 (使用印刷用紙在噴墨機上打樣,而不是塗佈過的打樣用紙),我們印刷紙張(包裝印刷用鑽卡)相對於Fogra39的紙白是偏黃的(96,1,-1 vs. 95,0,-2),結果打樣系統在要實現Fogra39的打樣時(絕對色度制),紙底部分鋪了一層淺淺的藍色墨點;可以知道它是為了要實現Fogra39的紙色,所以在偏黃的鑽卡上鋪上藍色的墨點;在打樣時用絕對色度計算,確實是可以實現更小的色差的Fogra39打樣,但那一層薄薄的藍色底色,在視覺上是有一點annoying。

我這個時候把scca的方法帶進來;輸入鑽卡紙白後,取得被scca變更過的Fogra39,丟到i1 profiler去取得一個新的icc profile,以此profile作為打樣目標;結果成功的去掉了紙底的墨點,而且也維持了色彩準確度;相對於使用相對色度也可以去掉紙白墨點,但是它的色差會比較大;就這樣scca變成我們在數位打樣時,可以避開紙底的墨點,又維持了色彩的精確度。

上圖為Fogra39 數位樣,下圖為 SCCA Fogra39數位樣(絕對色度制)

Tags: SCCA, 數位打樣

22 11 月, 2019 › 印刷標準化 › Administrator › no comments ›

要往新的規格走,量測方式還是必須走到M1,i1 Pro2 是可以量測M1,Pro2/i1 Profiler 雖然用起來有些麻煩,但印前人員,品管人員應該都還用得來;現在問題是,我不可能要求印刷人員去操做Pro2/i1 Profiler,對印機現場人員來説太麻煩了;現在他們願意使用 i1/Colorport+自動化script 在印機端操作 ,是因為操作還算簡單,效果也OK,但是它畢竟只能是M0,不能是M1,所以我腦中想像著一個題目:能否經由規則性的修飾M0資料,讓它的數據會接近M1?這樣我的印機師傅可以在現有的工作習慣上,操作出M1的結果?

我也知道這個題目終究是個中繼項目,i1 遲早要推出只要量測一次的M1量測方式,i1 Pro3 看來可以,但量測口徑又不太適合press control,看樣子還得再等;所以,還是把這個題目做下來吧!不管能不能實際拿出來用,我覺得它會是在物理上,數學上及電腦計算能力上,會是一個有趣的題目,試試看吧?

我會把這個題目拿出來做,主要是因為我認為幾個方向的邏輯是可行的:在紙張光譜資料的觀察上面可以發現熒光劑主要影響的波長位置在430nm,所以我的第1個邏輯是衹要觀察430波長的反應率,就可以代表這個紙張的熒光劑影響程度;我把它做為用來修飾M0資料的一個規則點; 但是祇有一個觀察點,畢竟還是太薄弱;第二個觀察是,熒光劑的影響程度大概消失在540nm這個地方,所以我第二個邏輯是,衹要比對430跟540之間的反應率的差距,可以更精確的知道這個紙張熒光劑影響的程度。這個邏輯比起單一觀察430波長反應率的大小還更具全面性的考量。

基於以上兩個觀察,我的第支點就是430-540之間的光譜反應率的差距會關聯到我修飾M0數據多少的程度。

以下是兩種紙張樣本M1與M0的光譜分布差異,可以看出熒光劑的反應峰值在430這個地方,到了540就消失了。

同樣基於以上的觀察,我要修正的部分只需落在約420~540之間的光譜反應值。540之後的數據可以不用理會。

到目前為止,我知道我要修飾的是哪些地方。然後我知道修正的程度跟430與540兩者的反應率差距有關。

邏輯已經建立下來。那要如何實際落實成具體的計算規則呢?

我沒有能力用更高深的物理規則去推演,我的方法是,從樣本的觀察,依數據的分佈,然後用統計的方法來歸納出一個計算的規則。

我用的統計工具是三次方的多項式回歸。從420~540,每一個光譜反應率取5個紙張樣本,每一個樣本再搭配其430-540的反應率差距,這樣子就可以形成5組樣本,這5組樣本就能形成一個多項式回歸方程式。這個方程式就可以用來預測該波長的修飾值。從420~540依序可得到13條多項式回歸方程式。我就用這13條多項式回歸方程式來修飾我的M0 420~540的數據,讓修正後的M0數據就可以趨近於M1。

其中420波長樣本的多項式回歸方程式如下:

y=-33.94903629* x^{3}+8.672163563* x^{2}-0.2274128193* x+0.01844086087

x為430-540的差異值,y為420波長處預計要增加的反應率;如此,只要知道該紙張430-540的光譜反應率差距,就可以推算該紙張在420的反應率要增加多少,才會趨近於M1的反應率。

看結果:10 個紙張樣本及其修正結果。

修正效果比我想像的還要好,10組紙樣M1-M0未修飾前平均色差為1.03,修正後平均差異只有0.13,很可以啊!比我預想的結果更好,很有機會拿出來實際運用。

幾個感想:

**

數字非常重要

第1層的意義是:有數字才能有客觀的評斷。

第2層的意義是:有數字才能形成明確的操控指令。

第3層的意義是:有數字才能有明確的管理規則與決策。

今天的意義是:有了數字才能運用背後龐大的物理與數學的工具來做未知的預測;不管是結果的預測還是問題的預測。

**

(大)數據的應用

經由數據收集與觀察的結果,我可以不用知道一個事件必須經過怎樣複杂的程序才能知道其結果是怎麼過來的;我衹要收集到足夠的起始端與終點端的數據,經由統計的方式,我可以知道當起始端有一個事件發生的時候,我也可以知道它的終點瑞會是怎麼樣。

就像我完全不知道紫外線的能量轉移是怎麼計算,但借由M0數據與M1數據的收集觀察與比對,經由統計工具,讓我在取得M0數值的時候,我也可以知道它的M1數值應該是怎麼樣;如此,我就可以在完全M0的操作方法下,一樣可以得到M1的效果。

目前的結果比我想像中的要好,我會再進一步把他丟到現場做從實際的生產運用,再觀察看看。

**

這個題目做下來的結果比想像中的還要好,我有時候常在想,這樣光譜計算的題目我該繼續走下去嗎?就像爬山,我知道道路的方向沒問題,前面的風景也很美麗,但是祇有我一個人走,回頭一看都沒人跟上來,我該停下來等一下呢?還是自己繼續走下去。

披荊斬棘,克服一些困難之後,整個旅程還是蠻愉快的,那就繼續走下去吧!

Tags: CRPC, M0修正

1 11 月, 2019 › Fogra, 印刷標準化 › Administrator › no comments ›

SCCA Tool

在ISO 15339 的工作方法中,我們必須先獲得紙白的資訊,經由此紙白的資訊,我們會定出新的,依紙白修正過後的印刷標準值。同時這個新的標準值也會作為我們數位打樣的標準。

所以這個工具讓你輸入紙白的資料,然後你可以得到一組新的色彩資料集;這裡面目前放兩個基礎資料集:一個是Fogra51,另一個是GRACoL2013/CRPC6。在輸入紙張紙白之後,你可以得到修正過之後的色彩資料集,作為你數位打樣及印刷主色的目標。

目前只輸出修正過之後的色彩資料集。使用者還必須將此資料集形成一個icc profile,才能放到你們數位打樣的系統裡面作為打樣的色彩目標。

我在local的server是可以直接形成icc profile,但在雲端對我serve的loading太大,所以雲端目前只導出色彩資料集。

工作網址:pbn.acsite.org/cmykDe/indexE.php

目前放兩個基礎資料集:一個是Fogra51,一個是GRACoL2013/CRPC6

會有兩個輸出,一個是修正後的CMYKRGB主色色彩值,另一個是IT8.7/4的色彩資料集。

Tags: CRPC, ISO 15339, SCCA, 印刷標準化

![clip_image002[22] clip_image002[22]](http://www.fredkuo.idv.tw/wordpress/wp-content/uploads/2021/08/clip_image00222_thumb.jpg)

![clip_image004[16] clip_image004[16]](http://www.fredkuo.idv.tw/wordpress/wp-content/uploads/2021/08/clip_image00416_thumb.jpg)

![clip_image005[5] clip_image005[5]](http://www.fredkuo.idv.tw/wordpress/wp-content/uploads/2021/08/clip_image0055_thumb.jpg)

![clip_image007[4] clip_image007[4]](http://www.fredkuo.idv.tw/wordpress/wp-content/uploads/2021/08/clip_image0074_thumb.jpg)

![clip_image002[18] clip_image002[18]](http://www.fredkuo.idv.tw/wordpress/wp-content/uploads/2021/08/clip_image00218_thumb.jpg)

![clip_image004[14] clip_image004[14]](http://www.fredkuo.idv.tw/wordpress/wp-content/uploads/2021/08/clip_image00414_thumb.jpg)

![clip_image006[12] clip_image006[12]](http://www.fredkuo.idv.tw/wordpress/wp-content/uploads/2021/08/clip_image00612_thumb.jpg)

![clip_image008[18] clip_image008[18]](http://www.fredkuo.idv.tw/wordpress/wp-content/uploads/2021/08/clip_image00818_thumb.jpg)

![clip_image002[14] clip_image002[14]](http://www.fredkuo.idv.tw/wordpress/wp-content/uploads/2021/08/clip_image00214_thumb.jpg)

![clip_image004[10] clip_image004[10]](http://www.fredkuo.idv.tw/wordpress/wp-content/uploads/2021/08/clip_image00410_thumb.jpg)

![clip_image006[8] clip_image006[8]](http://www.fredkuo.idv.tw/wordpress/wp-content/uploads/2021/08/clip_image0068_thumb.jpg)

![clip_image008[14] clip_image008[14]](http://www.fredkuo.idv.tw/wordpress/wp-content/uploads/2021/08/clip_image00814_thumb.jpg)

![clip_image010[14] clip_image010[14]](http://www.fredkuo.idv.tw/wordpress/wp-content/uploads/2021/08/clip_image01014_thumb.jpg)

![clip_image012[12] clip_image012[12]](http://www.fredkuo.idv.tw/wordpress/wp-content/uploads/2021/08/clip_image01212_thumb.jpg)

![clip_image014[8] clip_image014[8]](http://www.fredkuo.idv.tw/wordpress/wp-content/uploads/2021/08/clip_image0148_thumb.jpg)

![clip_image016[8] clip_image016[8]](http://www.fredkuo.idv.tw/wordpress/wp-content/uploads/2021/08/clip_image0168_thumb.jpg)

![clip_image018[6] clip_image018[6]](http://www.fredkuo.idv.tw/wordpress/wp-content/uploads/2021/08/clip_image0186_thumb.jpg)

![clip_image002[10] clip_image002[10]](http://www.fredkuo.idv.tw/wordpress/wp-content/uploads/2021/08/clip_image00210_thumb.jpg)

![clip_image004[8] clip_image004[8]](http://www.fredkuo.idv.tw/wordpress/wp-content/uploads/2021/08/clip_image0048_thumb.jpg)

![clip_image008[10] clip_image008[10]](http://www.fredkuo.idv.tw/wordpress/wp-content/uploads/2021/08/clip_image00810_thumb.jpg)

![clip_image010[10] clip_image010[10]](http://www.fredkuo.idv.tw/wordpress/wp-content/uploads/2021/08/clip_image01010_thumb.jpg)

![clip_image012[8] clip_image012[8]](http://www.fredkuo.idv.tw/wordpress/wp-content/uploads/2021/08/clip_image0128_thumb.jpg)

![clip_image014[6] clip_image014[6]](http://www.fredkuo.idv.tw/wordpress/wp-content/uploads/2021/08/clip_image0146_thumb.jpg)

![clip_image016[6] clip_image016[6]](http://www.fredkuo.idv.tw/wordpress/wp-content/uploads/2021/08/clip_image0166_thumb.jpg)

![clip_image002[4] clip_image002[4]](http://www.fredkuo.idv.tw/wordpress/wp-content/uploads/2021/08/clip_image0024_thumb.jpg)

![clip_image008[4] clip_image008[4]](http://www.fredkuo.idv.tw/wordpress/wp-content/uploads/2021/08/clip_image0084_thumb.jpg)

![clip_image010[4] clip_image010[4]](http://www.fredkuo.idv.tw/wordpress/wp-content/uploads/2021/08/clip_image0104_thumb.jpg)